我们认为随着全球先进应用场景不断向中国转移,以及“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束,将驱动中国化工行业进入创新发展新阶段,在研发创新方面领先的企业有望迎来新的成长机遇。

摘要

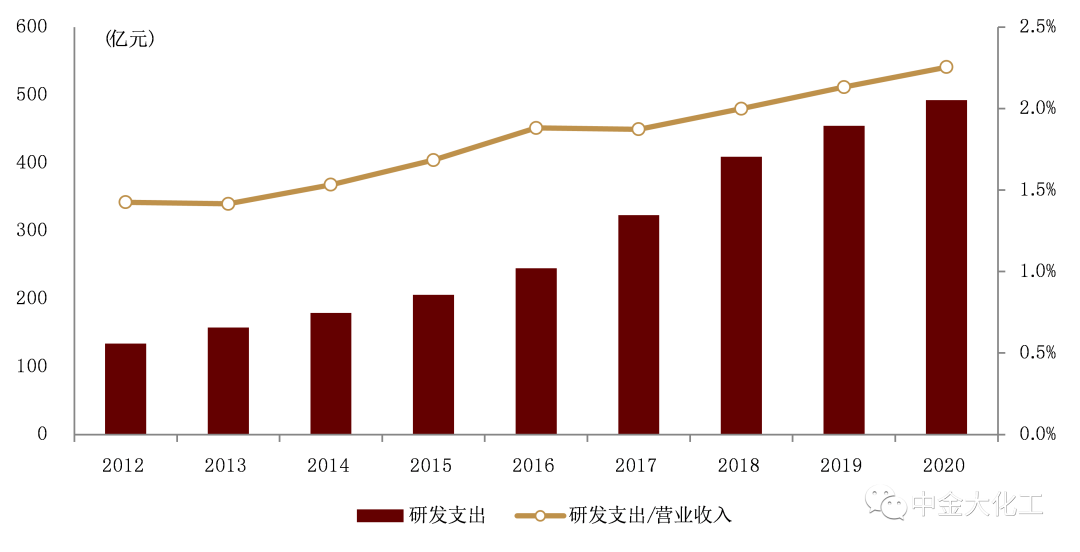

中国化工行业:成就巨大,仍有差距。2012-20年我国化工上市公司(不含中国石化)研发支出从134亿元扩大至近500亿元,研发支出/营业收入比例从1.4%提升至2.3%。得益于研发投入不断提升,我国在化工前沿研究和大宗化工品生产技术方面已取得较大成就;前沿研究方面,化工、材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高水平论文发表数量已超过美国;大宗化工品方面,MDI、氯化法钛白粉、PC、蛋氨酸等大体量、高壁垒化学品通过自主开发实现进口替代,大宗化工品全球产能占比高且竞争优势明显。高端材料和精细化学品领域中国与海外仍有差距,部分关键材料的核心技术仍未掌握,高端聚烯烃、高性能纤维、高性能膜材料、半导体材料、部分面板显示材料等仍主要依赖进口。

两大因素驱动化工创新发展,三大新赛道适宜布局。我们认为随着锂电池、光伏、显示面板、半导体、5G等产业不断向中国转移,将为上游材料的自主发展奠定基础,同时“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束,与此同时国家政策大力支持新材料产业发展背景,以及依托化工企业充裕的现金流支撑,我们认为将驱动中国化工行业迈入创新发展新阶段。在合成生物学、基因育种以及新能源材料等领域,中国在前沿研究和产业化上与国外处于同一起跑线,是适合国内化工企业布局的大体量新赛道。

探索3M和万华的研发之道,为化工企业创新发展提供借鉴与思考。如何以研发创新作为公司成长的主要动力,对于很多化工企业甚至是龙头企业都是全新的挑战。诸多化工龙头企业此前擅长的是大胆的投资、低成本的控制,要从此前的规模和低成本驱动,向研发创新驱动,面临组织架构、激励体系和企业文化全面的考验。3M和万华化学作为国内外化工新材料领域研发创新的标杆企业,其在创新上的共同之处在于:崇尚创新文化、重视研发并不断加大研发投入;将人才视为最重要的战略资源,内部具备完善的创新激励机制并将创新成果转化为员工效益、荣誉等,薪酬与绩效直接挂钩等;具备行之有效的研发创新组织架构,以满足公司对于不同创新类型的需求。

中国化工上市公司研发创新50强企业。我们基于研发投入(研发投入规模、研发支出/营业收入、员工人均薪酬)、创新成果(企业过去实现的技术突破成果、授权发明专利数量)等指标筛选出国内化工上市公司研发创新50强企业,我们认为这些企业基于其领先的研发创新能力有望在国内化工行业迈入创新发展的新阶段实现迎来新的成长机遇。

风险

需求不及预期,新增产能超预期,产品价格大幅下行。

正文

中国化工行业:成就巨大,仍有差距

中国化工研发创新已取得较大成就,但相比海外仍有差距。过去几年我国在化工前沿研究领域和大宗化工品的生产技术突破方面已经取得较大成就。在前沿研究方面,近几年化工和材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高水平论文发表数量已经超过美国;在大宗化工品方面,MDI、氯化法钛白粉、聚碳酸酯、蛋氨酸等大体量、高壁垒化工品通过自主开发逐渐实现了进口替代,目前中国多数大宗化工品全球产能占比较高且竞争优势明显。但在高端材料和精细化学品领域,中国与海外仍有较大差距,部分高端材料的核心技术仍未掌握,高端聚烯烃、高性能纤维、高性能膜材料、半导体材料、部分面板显示材料等高端产品仍主要依赖进口。

前沿研究:中国化工和材料论文发表具备数量优势且质量不断提升

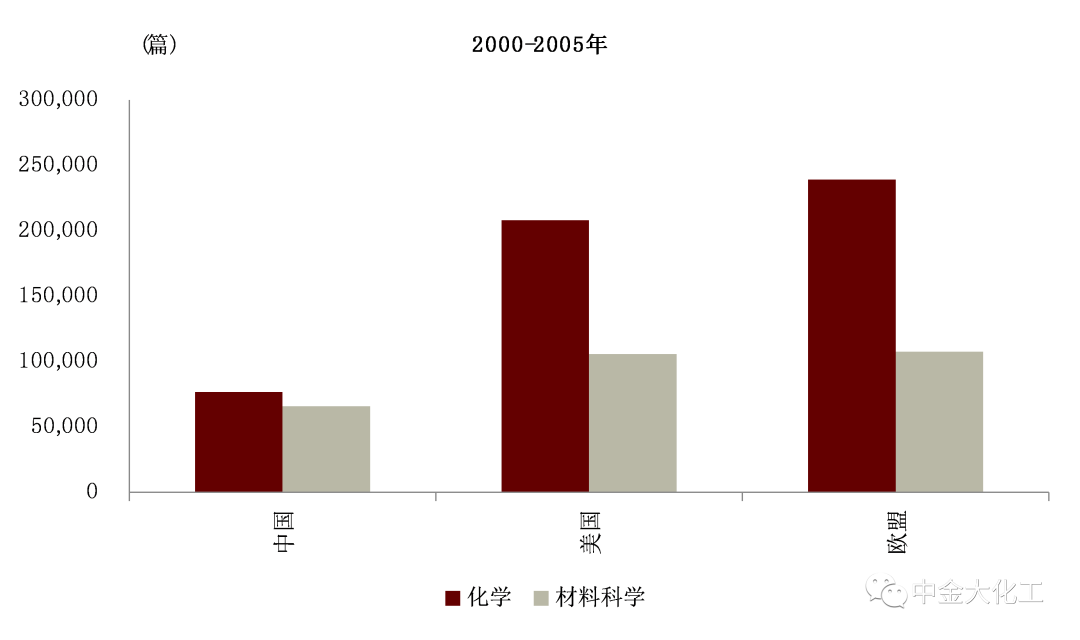

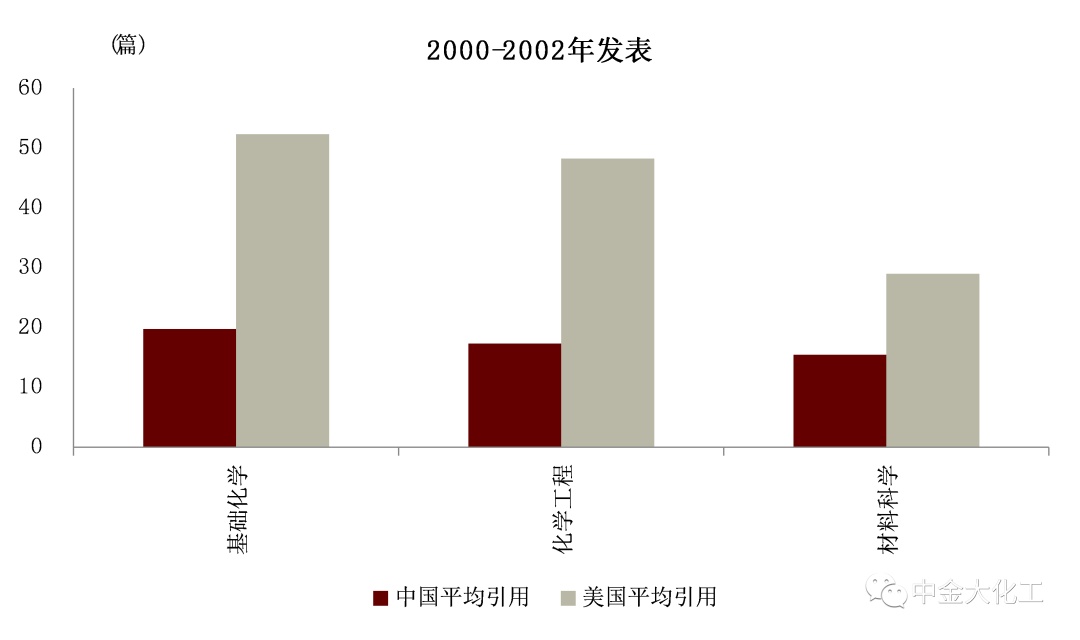

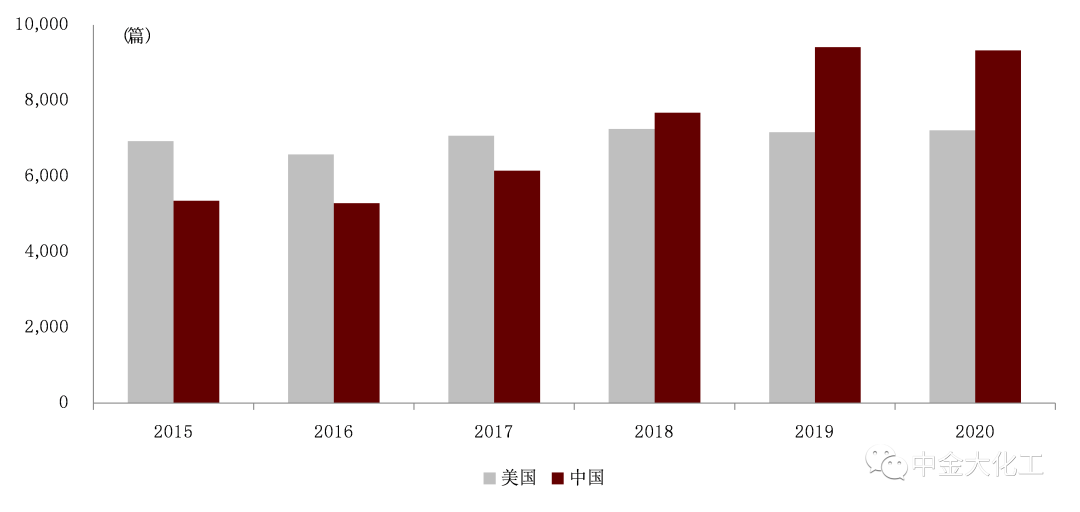

中国在化工和材料领域论文发表数量上具备优势。2015-2020年中国在材料科学和化学领域的论文发表数量较2000-2005年大幅提升,是国内论文发表数量提升最快的两个领域;同时中国在化学和材料科学领域的论文发表数量超过美欧,在论文发表数量方面已经具备优势。

图表:2015-2020年中国在化学和材料科学领域的论文发表数量超过美欧

资料来源:Microsoft Academic,中金研究院,中金公司研究部

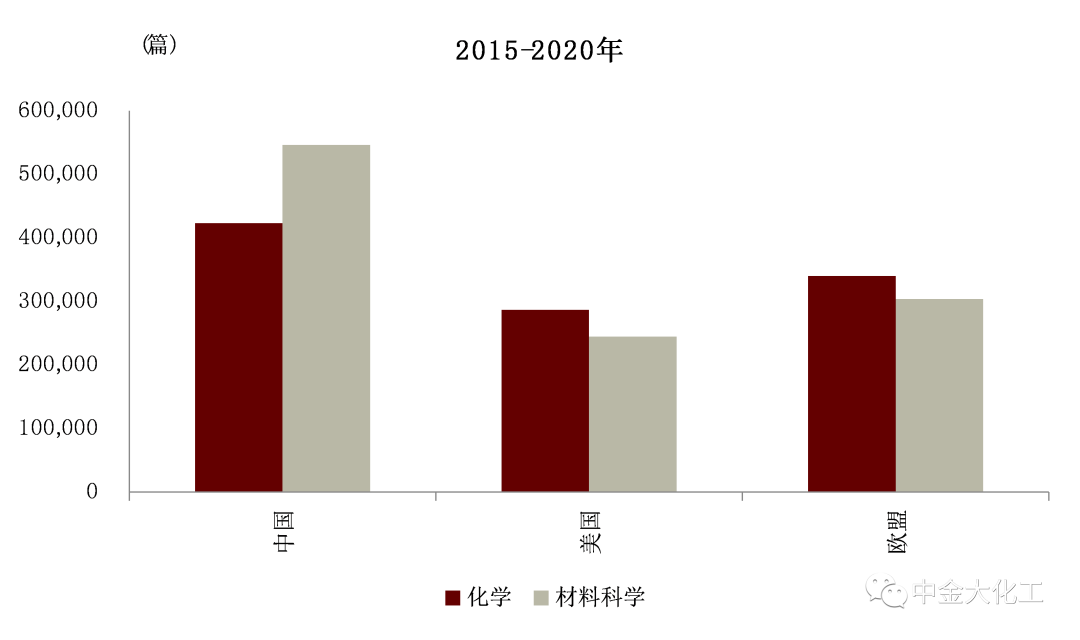

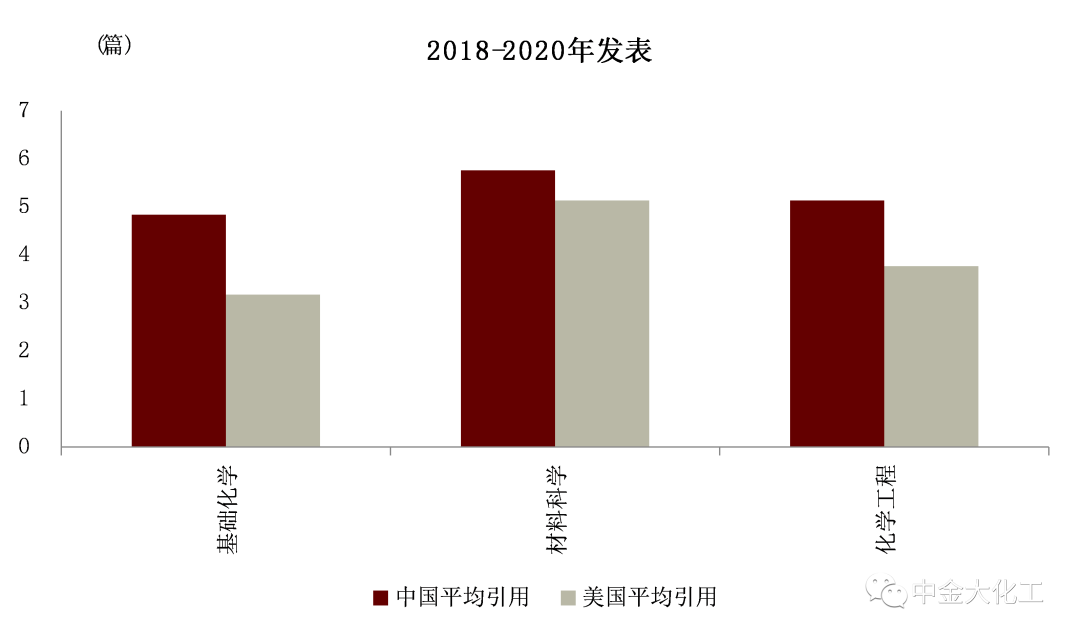

中国材料和化学领域论文质量提升明显。2018-2020年中国论文被引用数量较2000-2002年提升明显,2018-2020年中国在基础化学、材料科学和化学工程等领域的论文平均引用数超过美国。

图表:2018-2020年发表的中国论文相对引用数明显上升

资料来源:SCImago Journal & Country Rank,中金研究院,中金公司研究部

化学领域高水平论文发表数量不断提升。根据Nature Index 统计的四大领域顶尖期刊发表数,2015年以来中国在化学领域发表的高水平论文数量不断增加,并且在2018年以后超过美国。

图表:高水平论文发表数

资料来源:Nature Index,中金研究院,中金公司研究部

大宗化工品:技术不断突破,大宗品产能全球占比高且竞争优势增强

近二十年中国在大宗化工品方面取得了较多突破。中国市场的不断扩容驱动基础化学品和通用材料产能向国内转移,中国市场逐步成为专利厂商们角逐的重心。受益于国内工程师红利和装备制造业的发展,以及中国化工企业收入、利润体量的扩大和现金流的累积,中国化工企业研发投入不断增加,逐步从逆向研发向技术自主化过渡,而这正是上个世纪50-60年代的日本和80-90年代的韩国产业升级阶段的重现。

上市公司作为各细分子行业的龙头,其研发驱动产业升级的情况代表了国内化工行业技术进步的成就。2008年全球金融危机之后宽松的信贷环境之下国内化工行业一度进入到产能过度投放的行业无序竞争时代,大量的低效投资之下全行业在2012年后迎来了长达四五年的盈利下行周期。上市公司作为各子行业内的龙头企业,一方面通过低资金成本的投资持续扩大市场份额,另一方面在产业链的纵向上积极延伸,尤其是向下游技术壁垒更高、附加值更可观的材料和特种化学品领域去拓展。供给侧改革开始之后,这种趋势更为明显,在环保和安监的双重约束,以及沿海地区能源消耗总量瓶颈之下,化工企业的产品布局开始从资金密集型转向技术密集型。2012年以来申万化工板块(不含中国石化)整体研发投入从134亿元增长至2020年的近500亿元,而从研发强度来看,研发支出占营业收入的比例从2012年的1.4%提升至2020年的2.3%。

图表:化工(申万)板块上市公司研发支出/营业收入

资料来源:中金公司研究部(不含中国石化)

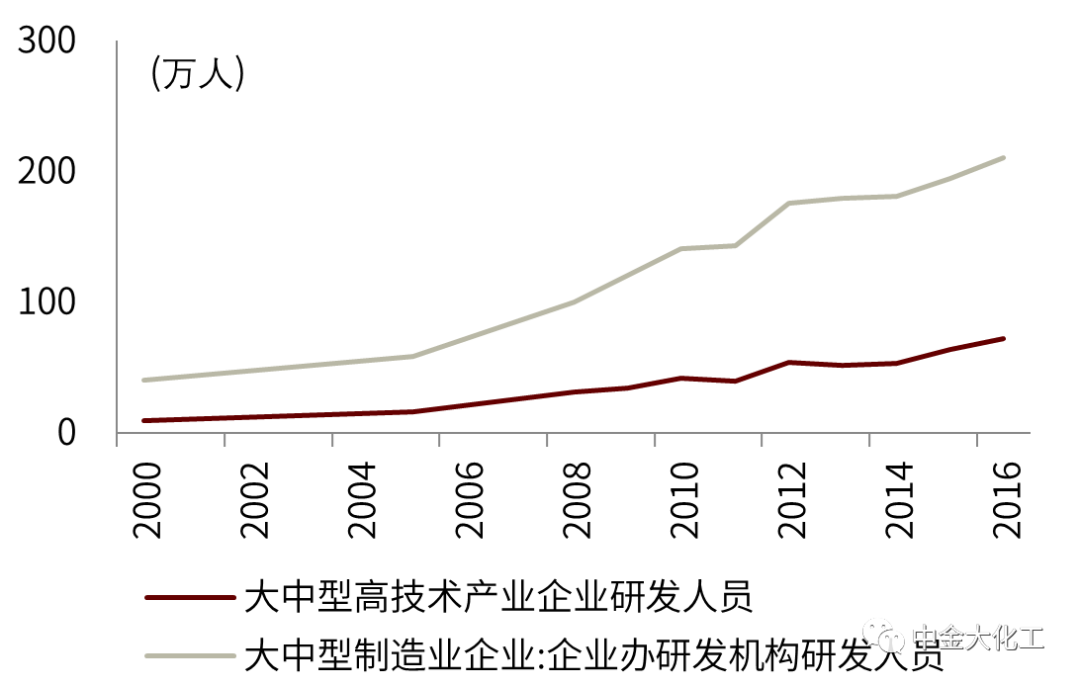

图表:中国企业研发人员数量大幅增长

资料来源:中金公司研究部

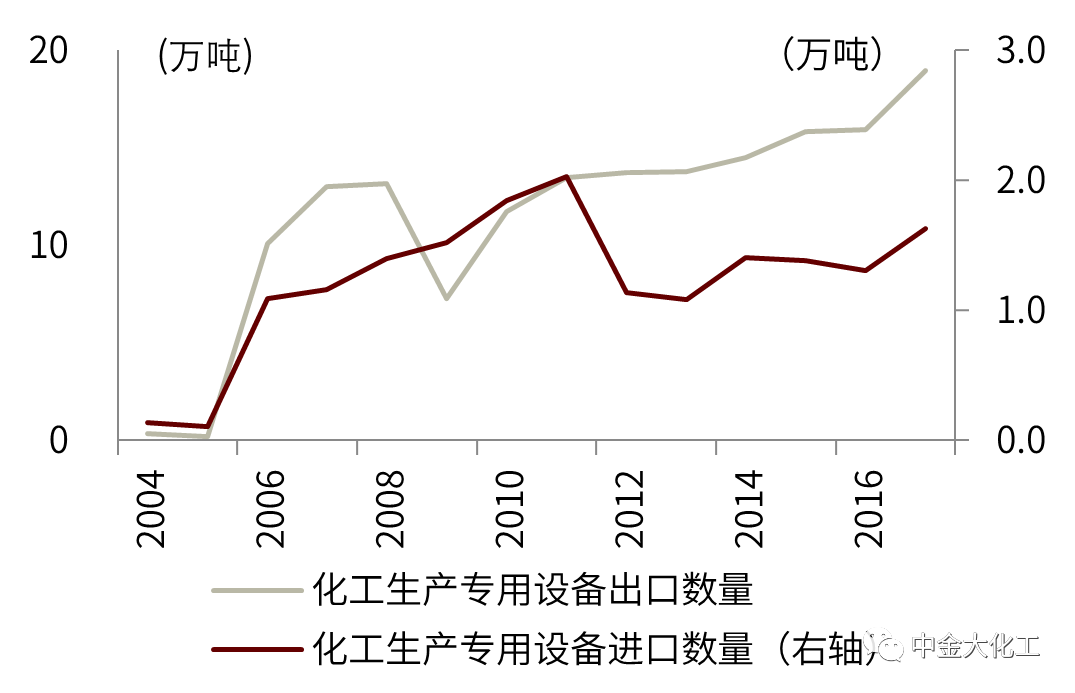

图表:中国专用化工设备自主能力增强

资料来源:中金公司研究部

乙烯技术和装备的突破是中国化学工业21世纪以来最重要的成就之一。乙烯成套工艺技术是石化产业技术含量最高、最复杂的技术之一,中国的乙烯成套工艺技术从引进到消化吸收到自主创新,用了半个世纪的时间。掌握了裂解炉、低能耗分离和急冷减粘等关键技术,推动了乙烯工业的国产化进程。2012年中国石油大庆石化60万吨乙烯装置顺利投产,以及2013年中国石化武汉80万吨乙烯装置的顺利投产,标志国产化大型乙烯成套技术工业化的成功,告别了半个多世纪以来乙烯技术依赖进口的局面。更为重要的是,上述两个项目从乙烯裂解压缩机国产化入手,不断推进了石化重大装备的国产化,随着沈鼓和陕鼓等装备制造厂家技术水平的提升,中国已经成为世界上第五个可以制造百万吨级乙烯“三机”(乙烯装置中最关键的三台离心压缩机组,即裂解气压缩机、丙烯压缩机、乙烯压缩机)的国家,目前乙烯及下游装置的装备国产化率已经超过80%,鉴于乙烯工业在国民经济中的重要地位,其技术和装备的突破是中国化学工业21世纪以来最重要的成就之一。

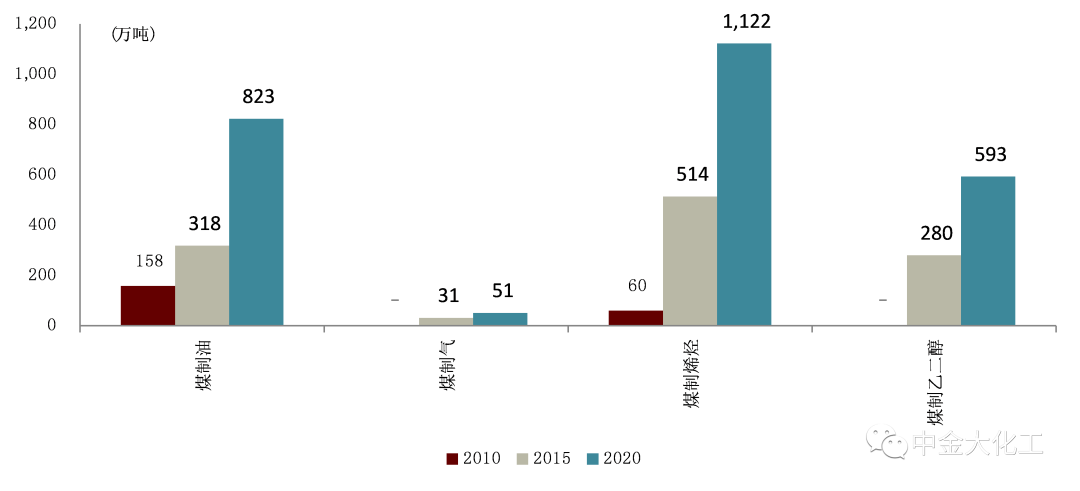

煤化工领域的技术突破促进产业繁荣。尽管世界上各种煤化工技术很早就走出实验室并寻求工业化,但只有在中国才促成了各种煤基化学品的繁荣,大型气流床煤气化、直接煤制油、间接煤制油、煤制烯烃、煤制乙二醇、万吨级煤制芳烃、低阶煤的分质利用和合成气的变换技术相继获得成功示范和运行,除了依靠资金引入国外技术集成之外,装备自主化是另外一个重要的因素。2000吨/天的大型气化炉、大型变换炉、低温甲醇洗、12万等级的空分设备、8万等级以上的空压机、百万吨煤制油反应器、60万吨级MTO反应器等的突破促成了国内煤化工行业的繁荣。

图表:现代煤化工主要产品产能变化

资料来源:中国石油和化学工业联合会,中金公司研究部(煤制气单位:亿立方米)

MDI、氯化法钛白粉、聚碳酸酯、蛋氨酸等大体量、高壁垒化学品通过自主开发逐渐实现了进口替代

以MDI为例,海外企业基于对专利的保护和先进生产技术的封锁等,在MDI等高端化工品领域长期处于垄断地位,中国企业难以通过技术引进或合作等方式实现规模化量产,只能通过自主研发创新不断攻克技术难点,进而实现高端化工品的技术突破。以万华化学MDI为例,1978年万华化学从日本引进1万吨/年的MDI生产装置,但由于不掌握核心技术十年内装置始终未能达产,1988-1992年万华继续寻求购买技术,但核心技术无法通过市场交换取得,海外企业对先进技术的封锁导致技术引进希望破灭;1993年万华化学与国内高校合作,通过不断的技术攻关开发出具有自主知识产权的MDI生产技术,并通过持续的技术创新提升其在全球MDI行业的领先优势,目前万华化学已经成为全球最大的MDI供应商,在产品质量、反应效率和生产成本等方面具备明显优势。

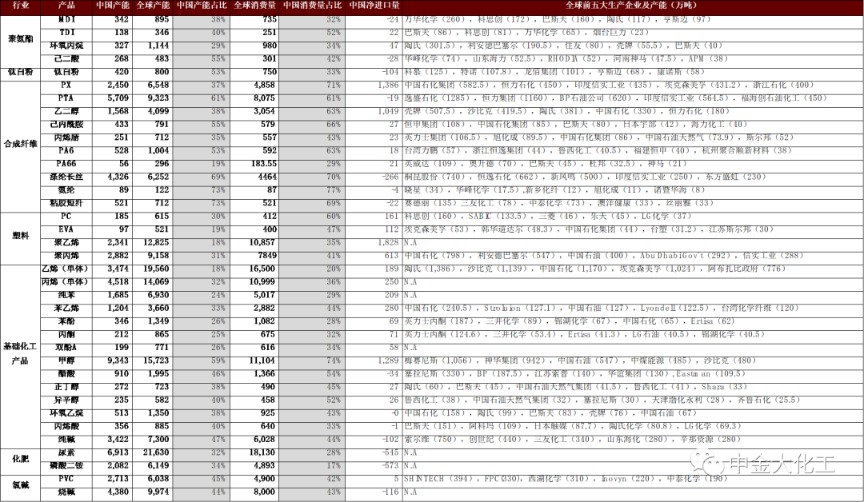

中国大宗化工品全球产能占比高且竞争优势增强。根据欧洲化工协会统计,2018年中国化工品销售额1.2万亿欧元,占全球化工品销售额的35.8%,是全球最大的化工品市场。受益于大体量的市场需求、全球领先的资本开支增速以及大宗化工品上的技术突破等,中国大宗化工品产能规模快速扩张,截至2020年中国多数大宗化工品全球产能占比高,同时生产技术的不断优化升级使得反应效率提升、以及较低的扩产投资成本和人工成本等,中国MDI、钛白粉等部分品种在全球范围内具备明显的竞争优势。

图表:中国企业通过自主创新逐步突破高端化工品技术

资料来源:卓创资讯,公司公告,中金公司研究部

图表:2020年全球主要大宗化工品中国产能和消费量占比

资料来源:中国石油和化学工业联合会,隆众资讯,卓创资讯,百川资讯,公司公告,智研咨询,中金公司研究部(产能和消费量单位为万吨)

高端材料和精细化工与海外企业仍有差距

研发创新在材料产业中的重要性日益凸显。新兴产业的快速发展对于关键基础材料不断提出新的挑战和需求,对新材料的性能要求越来越高,新材料研发水平及产业化规模已成为衡量一个国家经济发展、科技进步和国防实力的重要标志,加快发展新材料对推动技术创新和产业升级有重要的战略意义,而化工新材料产业的发展越来越依靠企业的研发创新。

美国、西欧及日本在新材料领域优势明显。全球新材料龙头企业主要集中在美国、欧洲、日本等地,其在人才聚集、研发投入、研发创新等方面一直处于领先地位,在全球化工新材料领域占据了绝大部分高端牌号和利润。美国和西欧在高性能膜材料、高性能纤维、工程塑料、高端聚烯烃树脂、高性能橡胶、特种胶粘剂等领域优势明显;日本企业以聚焦高端领域为战略,专注于特定的高性能产品业务,在电子化学品领域处于世界领先水平,在高性能膜材料、高性能纤维等领域也具有较高水平。

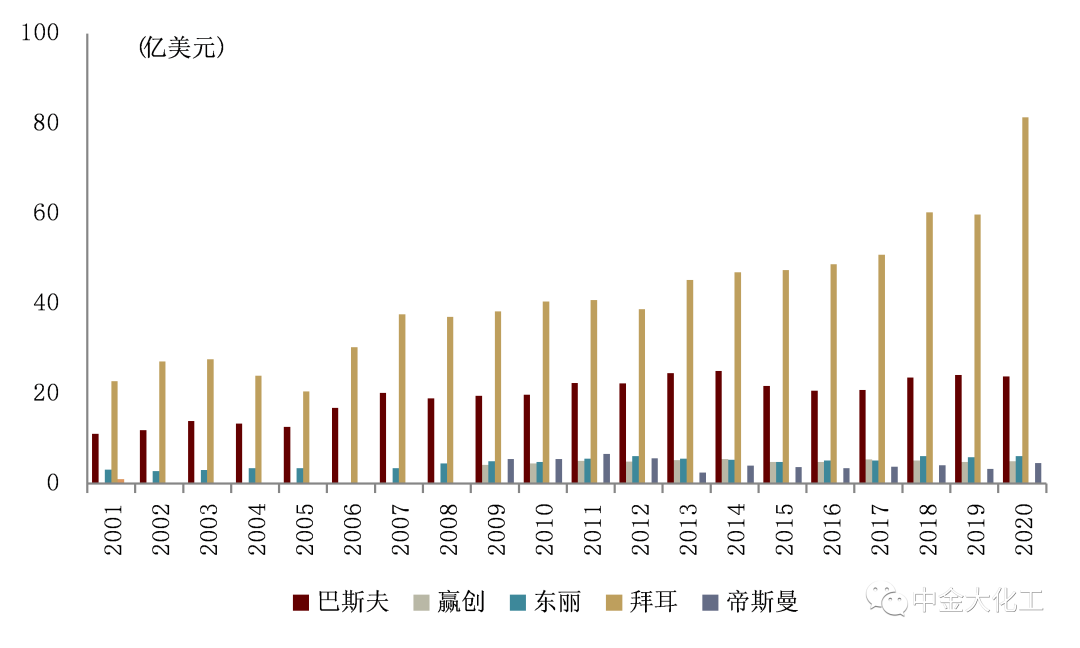

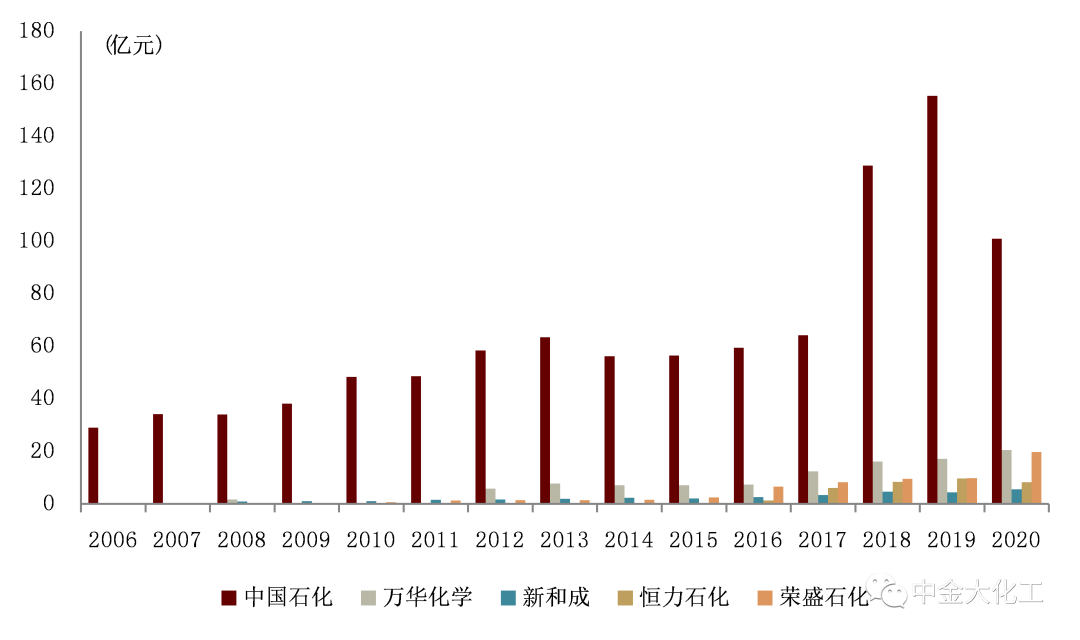

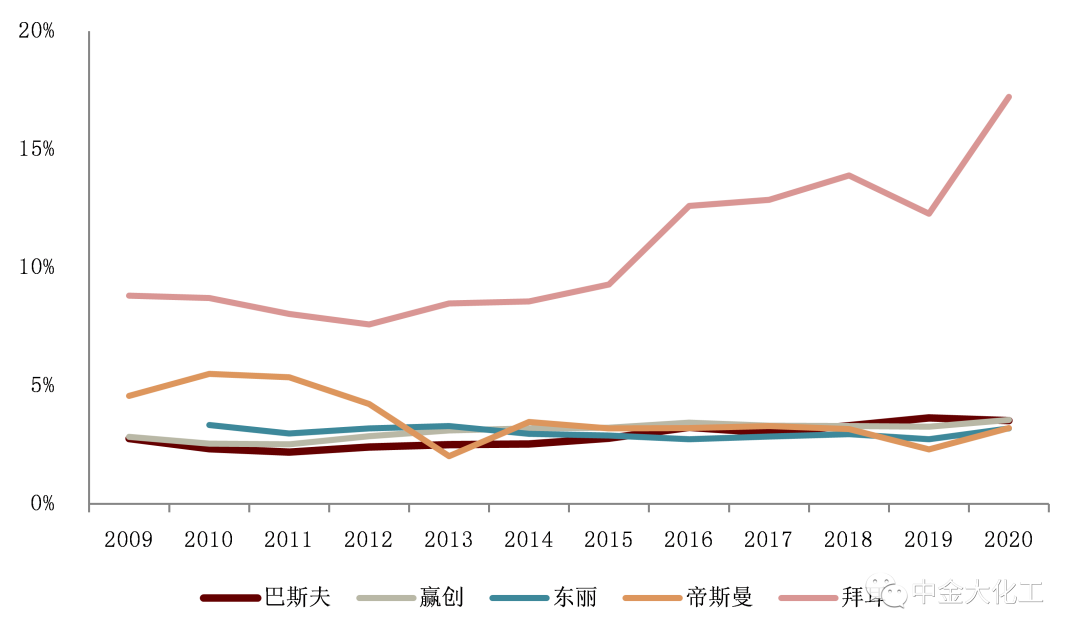

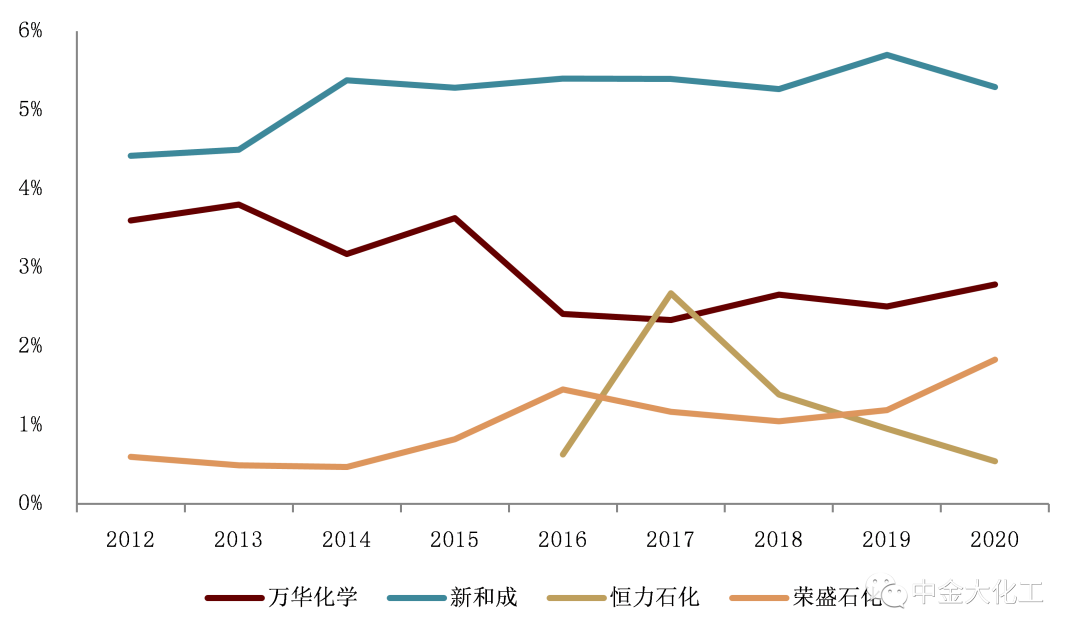

国内化工企业研发投入规模与海外仍有差距,但研发强度差距逐步缩小。过去几年国内石化化工龙头企业中国石化、万华化学、荣盛石化、恒力石化、新和成等公司研发投入不断提升,2020年研发支出分别达到101/20.4/8.3/19.6/5.5亿元,但是与海外龙头企业之间仍有差距,2020年拜耳、巴斯夫、东丽、赢创、帝斯曼等企业研发费用分别达到81.4/23.8/6.1/4.9/4.5亿美元。但我们看到国内化工企业研发强度与海外企业差距逐步缩小,2020年万华化学、荣盛石化、恒力石化、新和成研发支出占营业收入比例分别为2.8%/1.8%/0.5%/5.3%;而海外化工龙头除拜耳外,巴斯夫、东丽、赢创、帝斯曼研发费用占营业收入比例分别为3.5%/3.2%/3.5%/3.2%。

图表:海外化工龙头公司研发费用

资料来源:彭博资讯,Capital IQ,中金公司研究部

图表:中国化工龙头公司研发支出

资料来源:中金公司研究部

图表:海外化工龙头公司研发费用/营业收入

资料来源:彭博资讯,Capital IQ,中金公司研究部

图表:中国化工龙头公司研发支出/营业收入

资料来源:中金公司研究部

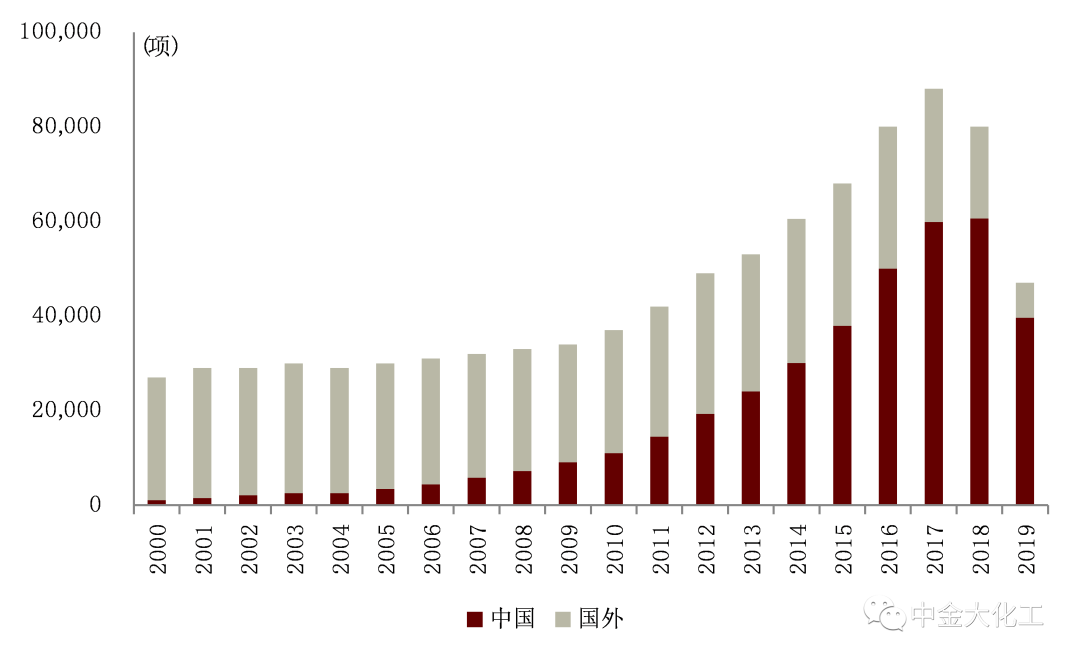

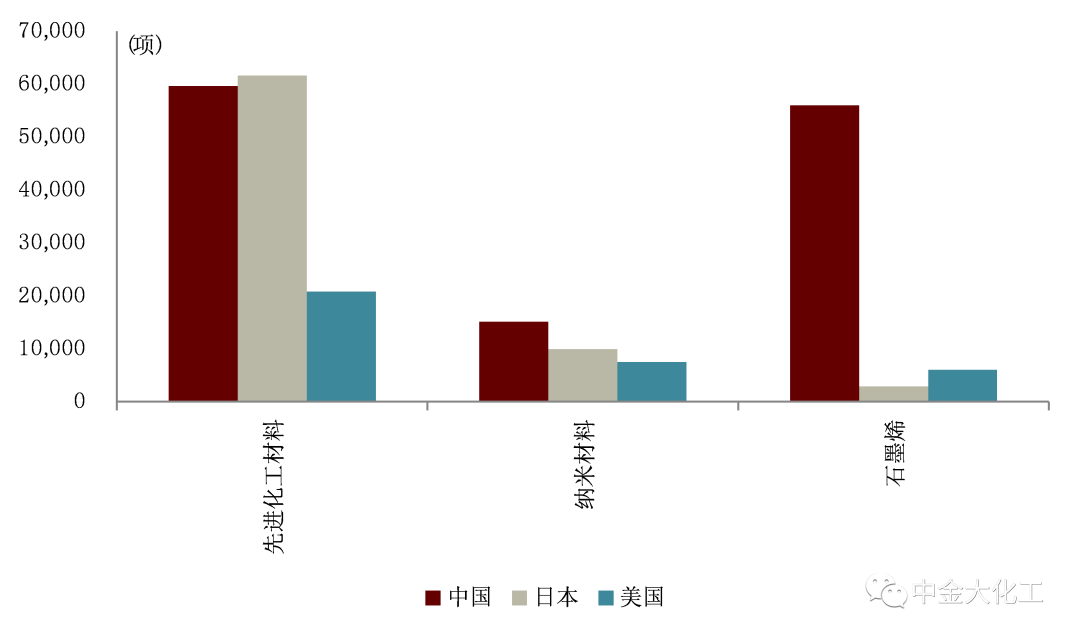

我国新材料专利申请快速增长,但核心技术仍受制于人。我国新材料产业发展起步较晚,但得益于政府大力推进新材料产业,2007年以来我国新材料专利申请快速增长,2009年以后超越日本成为新材料领域专利申请数量最多的国家;化工新材料方面,2000-19年我国专利数量仅次于日本。我国新材料专利申请数量较多,但专利质量与海外仍有较大差距,很多核心技术仍未掌握。

图表:全球新材料专利申请趋势

资料来源:横琴国际知识产权交易中心有限公司,广东省材料研究学会,中金公司研究部

图表:截至2019年中国先进化工材料、纳米材料和石墨烯专利申请数量

资料来源:横琴国际知识产权交易中心有限公司,广东省材料研究学会,中金公司研究部

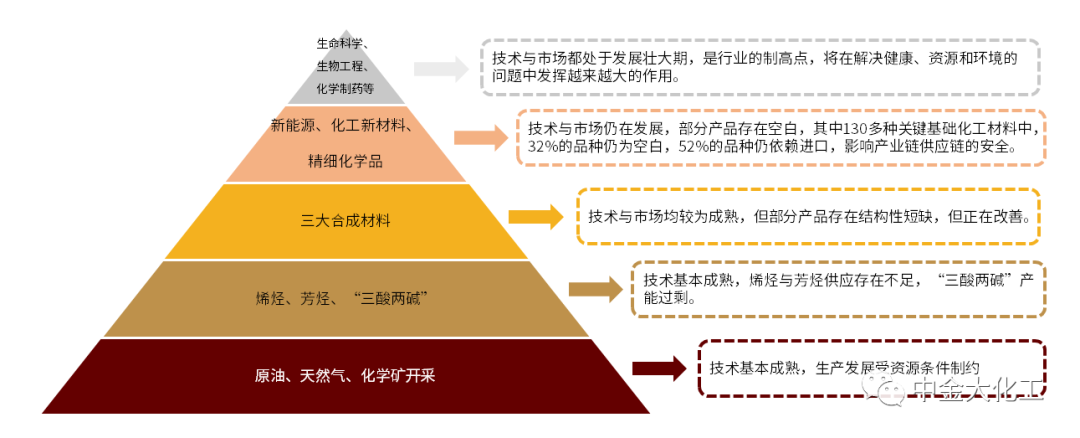

图表:我国石油化工及新材料行业结构及特征

资料来源:石油和化学工业规划院,中金公司研究部

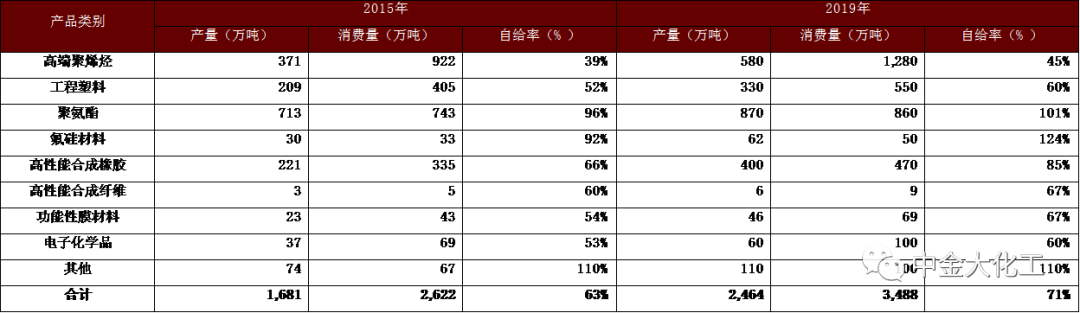

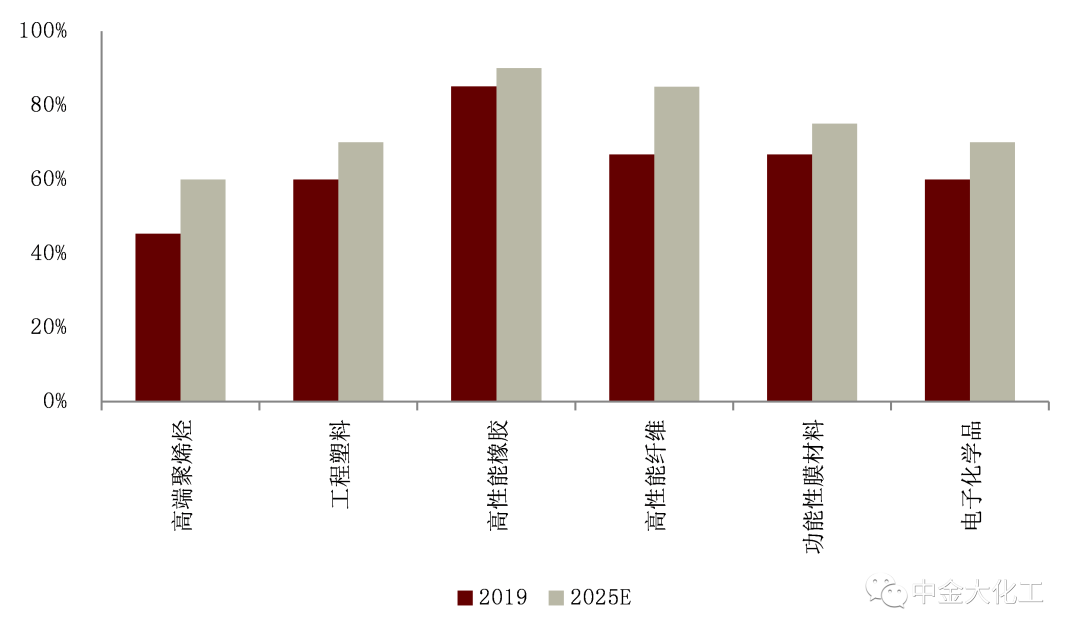

高端材料与精细化工和海外仍有差距。我国化工企业过去的发展主要瞄准市场和技术成熟的产品,通过发挥规模化低成本制造的优势获取利润,部分企业通过大规模资本开支获得了较好的成长。但长期以来我国化工产业研发投入不足,自主创新能力相对薄弱,核心技术受制于人,对于研发创新要求较高的高端材料和精细化工品领域与海外企业存在较大差距。虽然我国化工新材料整体自给率在逐步提升,但高端聚烯烃、高性能纤维、高性能膜材料、半导体材料、部分面板显示材料等高端新材料仍主要依赖进口满足需求。

图表:我国化工新材料整体生产和自给情况

资料来源:中国石油和化学工业联合会,中国化工新材料产业发展报告(2020),中金公司研究部

图表:我国部分进口依赖新材料梳理

资料来源:中国石油和化学工业联合会,中国化工新材料产业发展报告(2020),中金公司研究部

两大因素驱动中国化工行业迈入创新发展新阶段

两大因素驱动中国化工行业步入创新发展新阶段。参照全球家电产业向中国转移助推MDI自主发展,我们认为随着锂电池、光伏、显示面板、半导体、5G等产业不断向中国转移,将为上游配套材料的创新发展奠定基础,同时“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束,与此同时国家政策大力支持新材料产业发展,以及依托化工企业充裕的现金流支撑,我们认为将驱动中国化工行业迈入创新发展新阶段。

以史为鉴:家电产业转移助推中国MDI突破崛起

1970年之后,韩日家电行业崛起并创造了韩日品牌的辉煌30年,随后世界冰箱生产体系开始了大范围的产业转移,而以美国为代表的发达国家的冰箱生产规模则大幅压缩。随着中国家电品牌迅速崛起,世界冰箱行业逐渐进入“中国时代”。2020年中国冰箱产量8,426万台,相比2005年增长了166%,其中出口量4,177万台,相比2005年增长了242%。

中国MDI的生产历史可以追溯到上个世纪70年代末期,为解决中国人的穿鞋问题,国家在当时耗费巨资从日本引进了国内第一套1万吨/年MDI装置,面对下游迅速崛起的冰箱等市场,因受制于海外的技术封锁无法实现MDI产能的进一步扩张。此后万华经过对MDI技术的潜心开发,在2001年将MDI产能由1.5万吨扩至4万吨又扩至8万吨,产品质量达到了跨国公司水平,2002年底又将产能扩至10万吨,同时开发出了年产16万吨的MDI制造技术,标志着中国具备了建设大型MDI装置的能力,正式突破海外MDI巨头的技术壁垒。

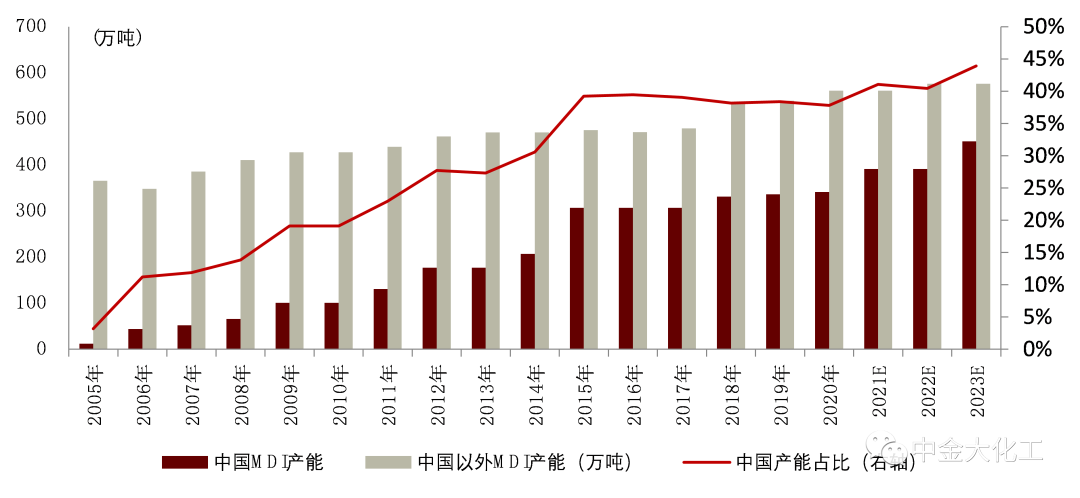

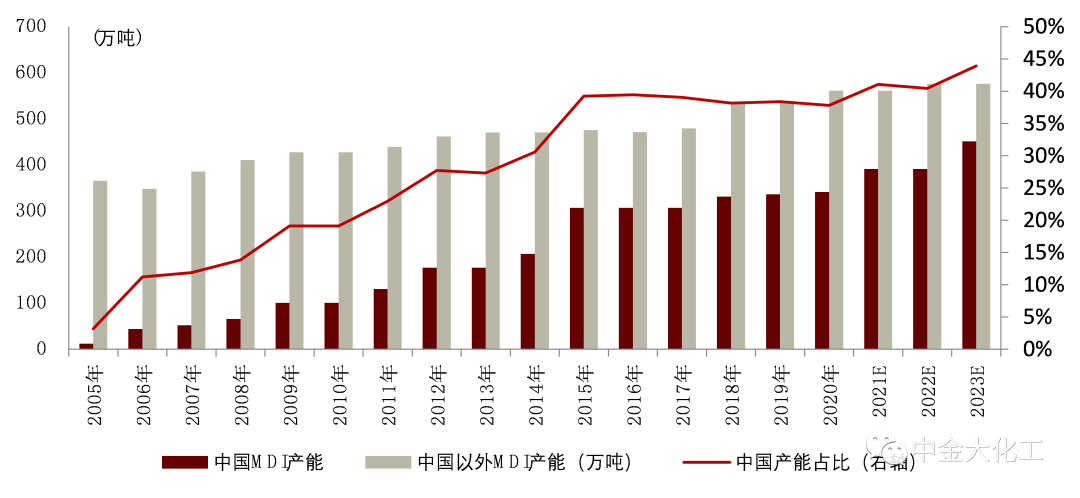

从全球MDI的生产地来看,2005年以前主要集中在欧美和日韩地区,2005年中国产能占比仅占3%左右。万华化学在实现MDI技术突破后,凭借较强的创新能力和产业链配套持续扩张MDI产能,截止2021年MDI产能已达260万吨(含匈牙利BC产能)。得益于万华化学MDI产能扩张以及海外MDI企业在中国建设产能,中国MDI的产能从2005年的12万吨增长至2021年的391万吨,并凭借较为完善的产业链成为全球最大的MDI生产国。

图表:2005年后中国MDI产能快速增长,在全球产能占比持续提升

资料来源:天天化工网,中金公司研究部

先进应用场景向中国转移为上游配套材料发展奠定基础

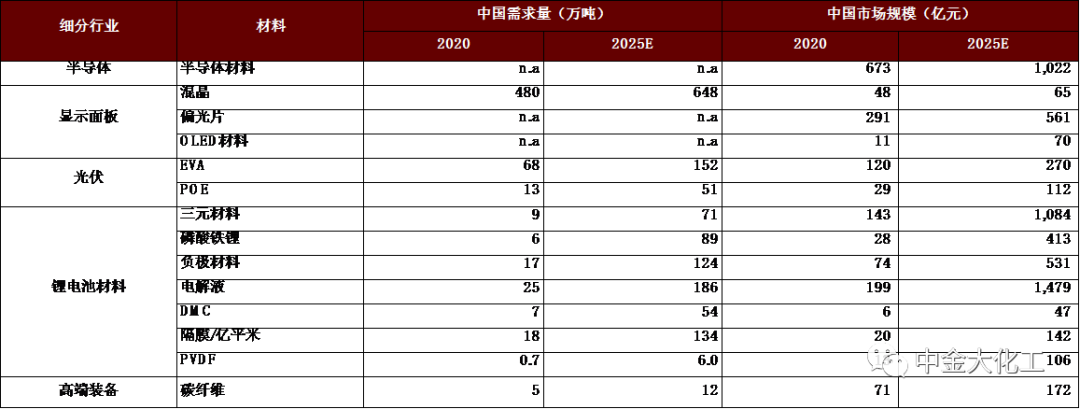

材料的开发和应用与下游产业的发展密切相关,是支撑高新技术产业发展的重要因素,随着全球锂电池、光伏、显示面板、半导体、5G等先进产业产能不断向国内转移,我们预计这些产业上游配套材料市场需求将快速扩大。基于维护产业链自主生产考虑,我们预计先进材料的应用场景在中国不断扩大,将为国内材料企业创新发展奠定基础。

图表:应用场景逐步向国内转移为上游配套材料发展奠定基础

资料来源:SEMI,群智咨询,中国石油和化学工业联合会,Omdia,瑞联新材,中金公司研究部

图表:战略性及新兴产业的发展对化工新材料产业提出新要求

资料来源:赛伍技术,新纶科技,安集科技,中金公司研究部

IC制造和封测规模不断壮大,进口替代发展需求迫切

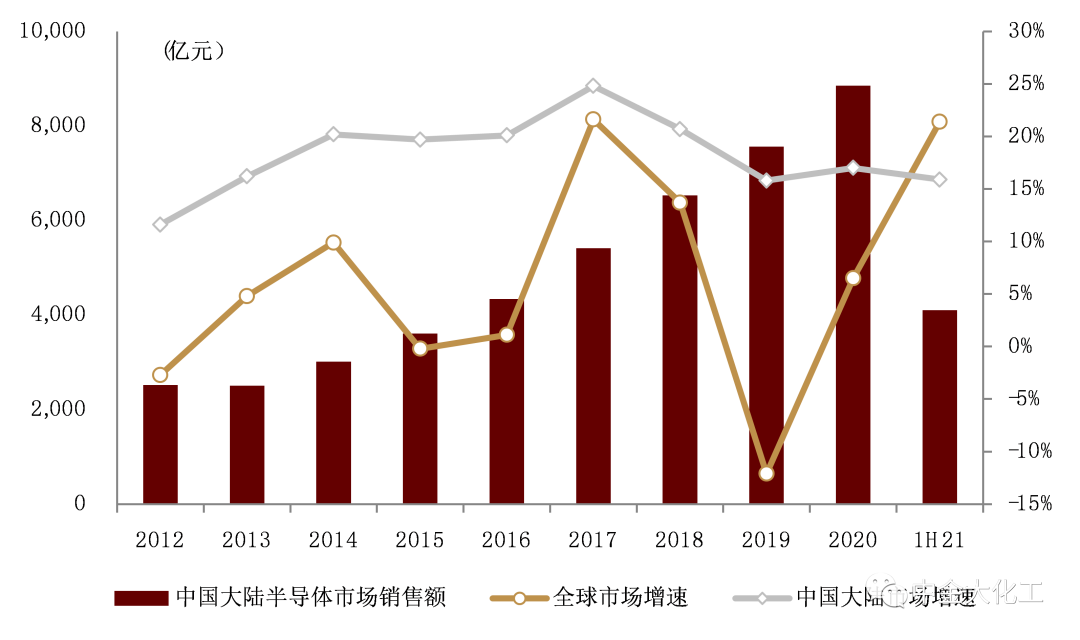

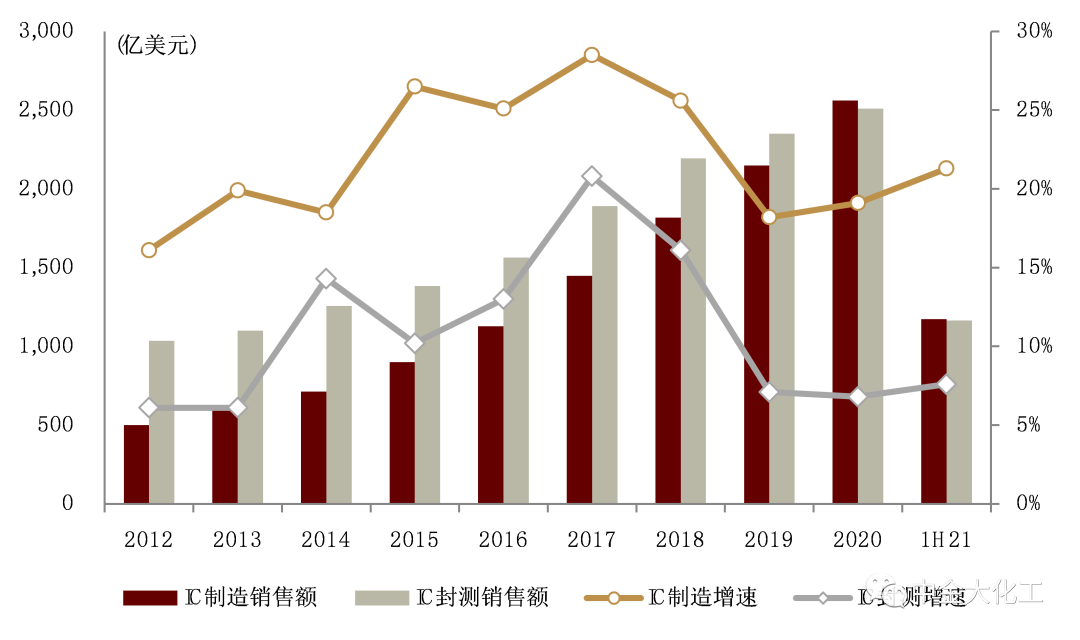

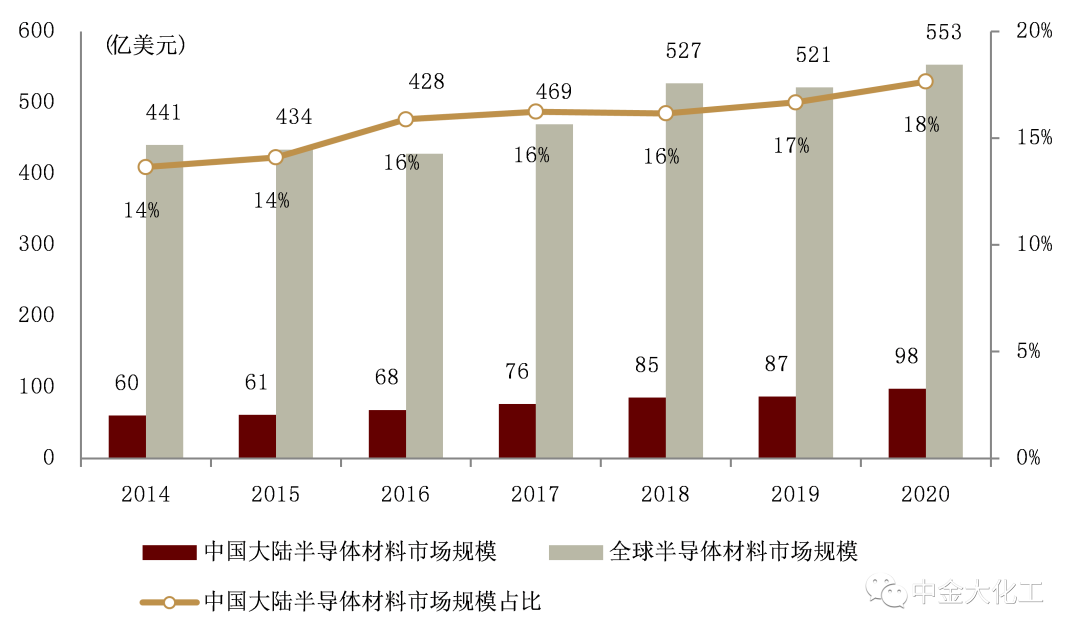

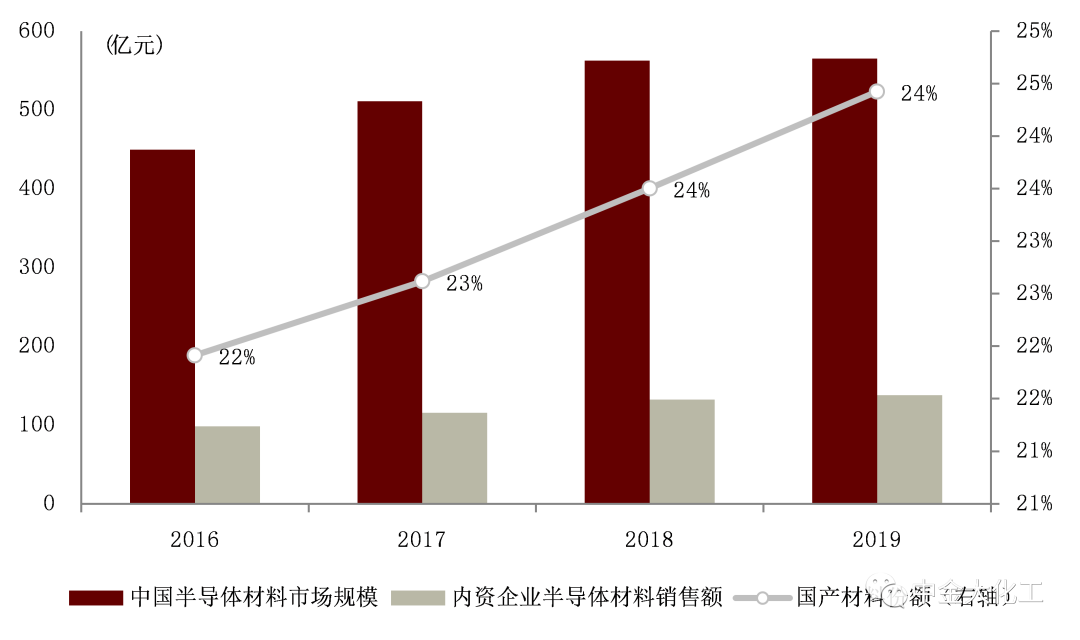

中国大陆半导体市场规模增速全球领先。根据WSTS和中国半导体行业协会数据,2012-20年全球半导/中国半导体销售额年均复合增速分别为5.2%/17%, 2020年中国半导体市场销售额8,848亿美元,占全球市场规模29%。受益下游IC制造和封测销售规模的快速增长,中国大陆半导体材料市场规模增速全球领先,2014-20年全球/中国大陆半导体材料销售额年均复合增速3.9%/8.4%,2020年中国大陆半导体材料销售额97.6亿美元,占全球市场规模的18%。

全球半导体材料市场被海外企业寡头垄断,国产材料主要应用于中低端领域。由于半导体材料行业技术壁垒高,目前全球主要晶圆制造材料市场被日本、欧美和韩国等海外企业寡头垄断,行业集中度较高,硅片、光刻胶、电子特种气体及CMP材料等前五大企业全球市占率超过90%。目前国内半导体材料主要应用于中低端领域,先进制程用材料主要依赖进口,但细分品种的技术在逐步实现突破。

半导体产业不断壮大为上游材料自主发展奠定基础。打造集成电路供应链体系,需要每个环节有机相互衔接和融合,尤其是上游的设备和材料。参照日本半导体产业发展经验,战后日本依托其在工业化方面的技术积累,在迅速发展其自身IC产业的同时,迅速扶持和培育了上游设备及材料企业,打造了独立自主、相互衔接融合的半导体全产业链体系。随着我国半导体产业规模不断扩大,我们预计国产半导体材料有望迎来进口替代和自主创新发展的机遇。

图表:中国半导体销售额增速全球领先

资料来源:中国半导体行业协会,WSTS,中金公司研究部

图表:中国IC制造和封测销售额持续快速增长

资料来源:中国半导体行业协会,WSTS,中金公司研究部

图表:2020年中国半导体材料销售额全球占比18%

资料来源:SEMI,中金公司研究部

图表:中国半导体材料自产比例逐步提升

资料来源:中国电子材料行业协会,中金公司研究部

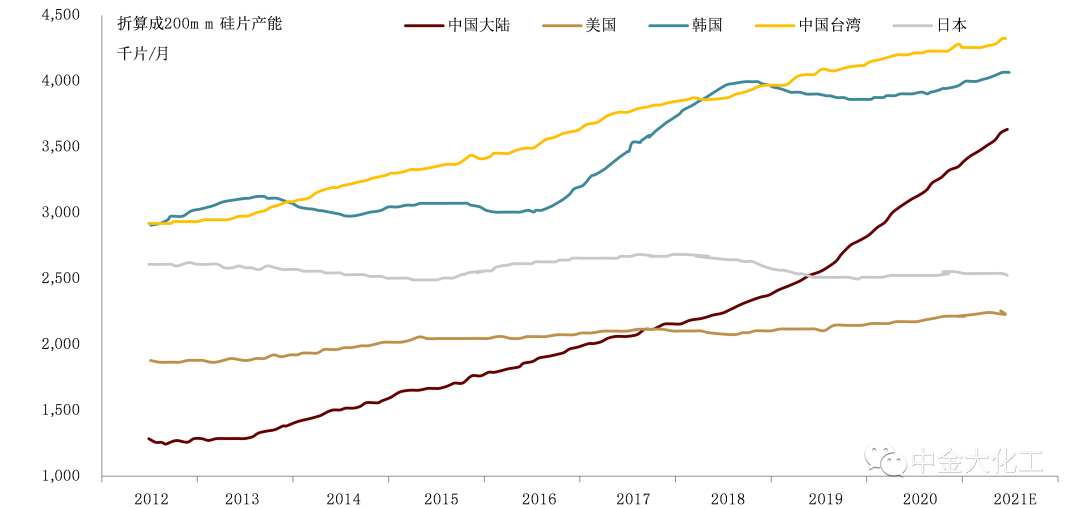

图表:全球晶圆产能占比

资料来源:SEMI,Semiconductor Engineering,中金公司研究部

显示面板产业不断向中国转移,国内企业市场份额持续提升

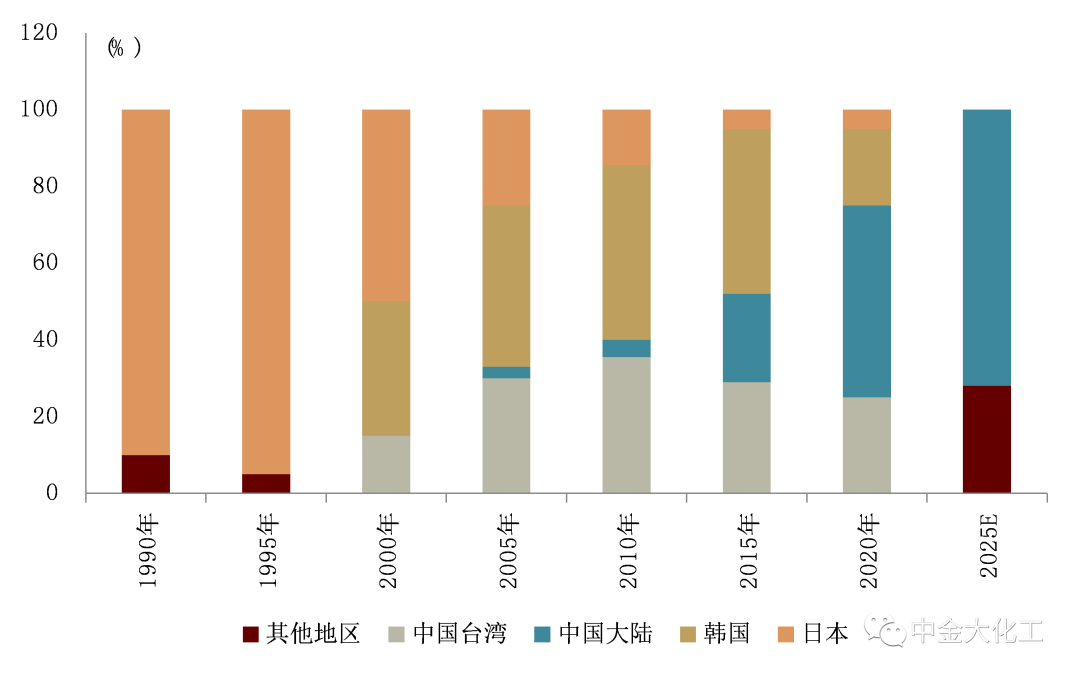

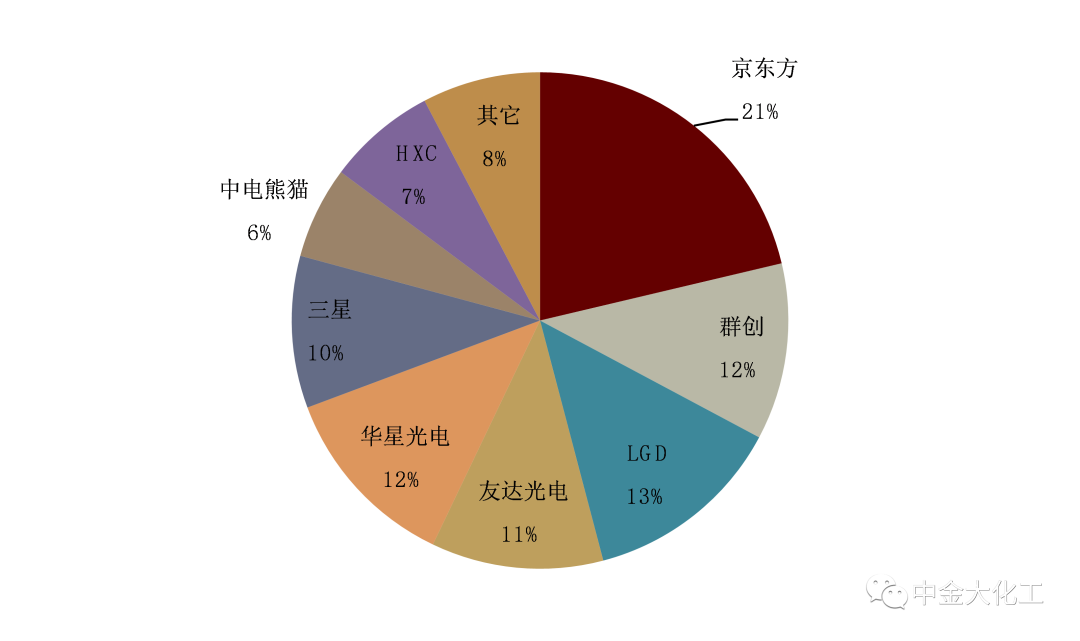

中国LCD面板产能全球第一。随着三星、LGD等逐步关停其在韩国的LCD面板产线,以及中国大陆京东方、华星光电、惠科等企业建设大尺寸面板产线,中国LCD面板产能占比逐年提升,2020年LCD面板产能占全球50%,位居全球第一,其中国内龙头京东方全球市场份额超过20%。我们预计随着全球LCD面板产能继续向中国转移,国内LCD面板企业市场占有率将继续提升,DIGITIMES预计2025年中国大陆LCD面板产能占全球比例将提升至72%。

图表:全球LCD面板产能占比

资料来源:赛迪顾问,DIGITIMES,前瞻产业研究院,中金公司研究部

图表:2019-20年全球大尺寸LCD面板竞争格局(按出货面积)

资料来源:Omdia,前瞻产业研究院,中金公司研究部

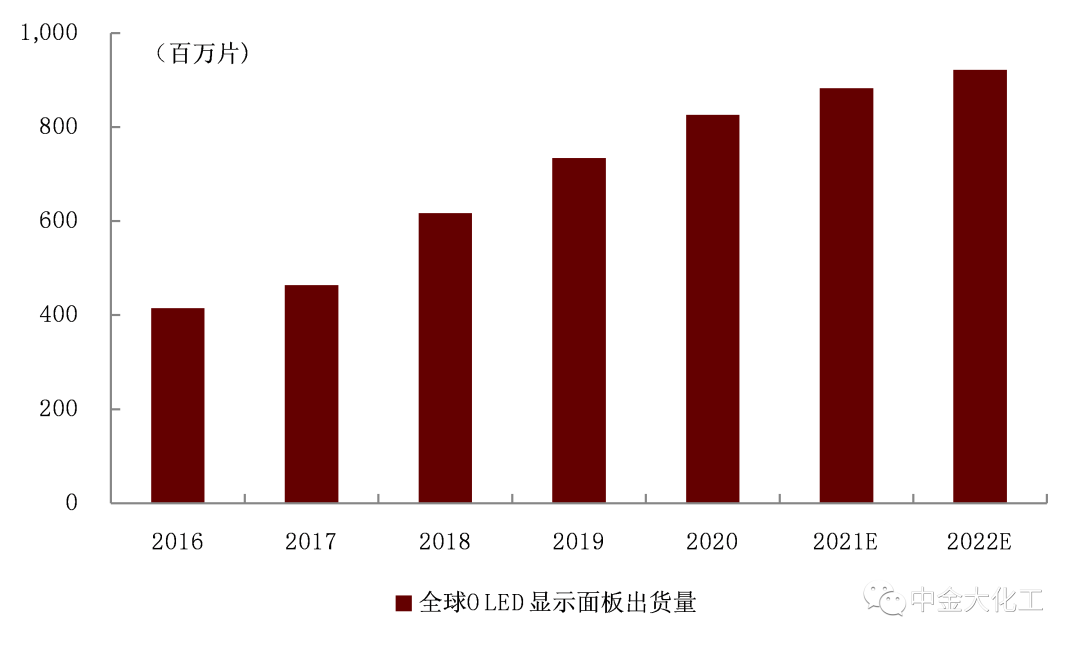

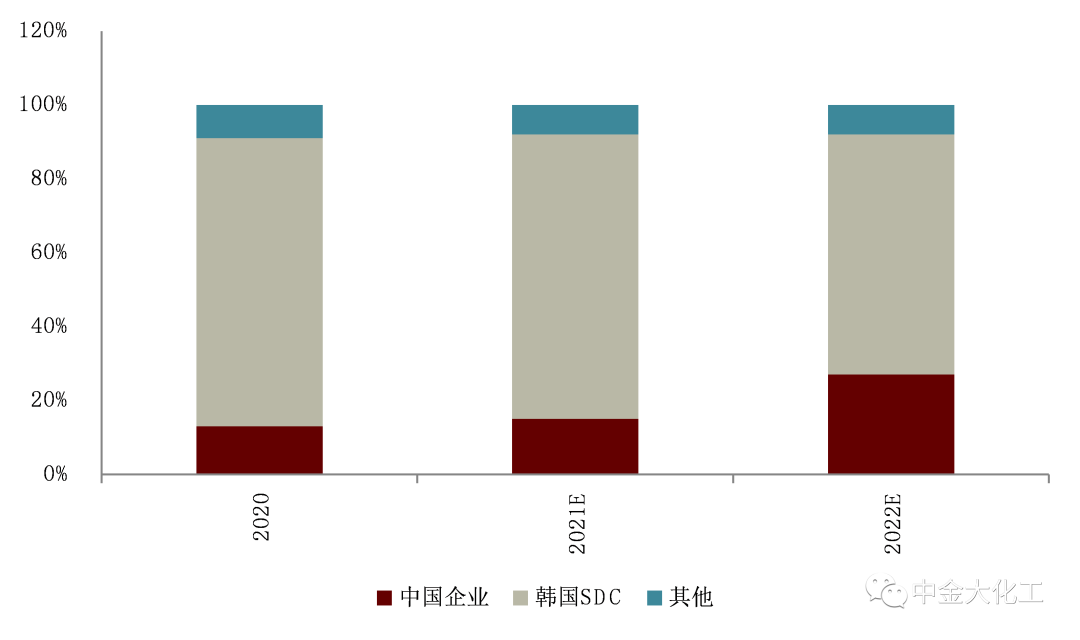

国内企业积极建设OLED面板产能,全球市场占有率快速提升。目前国内有多条OLED面板产线正处于建设或规划建设状态,随着国内企业OLED面板制造技术水平和良率等提升,我们预计国内企业OLED市场份额将不断提升。根据Omdia数据,中国企业OLED市场份额将从2021年的15%提升至2022年的27%,国内龙头企业京东方的市场份额将从2021年的6%提升至2022年的13%。

图表:全球OLED显示面板出货量

资料来源:IHS,前瞻产业研究院,中金公司研究部

图表:中国OLED企业市场份额逐步提升

资料来源:Omdia,中金公司研究部

LCD面板材料自主供应比例提升,OLED材料主要依赖进口。受益于国内混晶技术成熟和专利方面的突破,以及国内企业收购海外面板光刻胶、偏光片等资产,国内LCD面板主要材料自主供应能力提升。OLED面板方面,受制于海外企业在OLED发光等材料领域的专利,以及CPI膜等材料的高技术壁垒,在国内OLED面板企业良产能爬坡和良率提升的阶段,OLED面板主要材料仍依赖进口满足需求。

新能源风起,智能车/储能/光伏赛道材料大有可为

“碳中和”大势下,能源结构重塑势不可挡。根据世界经济论坛发布的《全球风险报告(2021)》,从未来十年的风险发生概率和影响来看,环境风险仍是首要问题。“碳中和”已然成为全球的新共识,中国、欧洲和美国作为世界三大碳排放经济体,纷纷将碳排放目标写入立法进程以表应对气候变化的决心。新能源作为可行的实现碳中和目标的技术道路之一,应用确定性势不可挡。

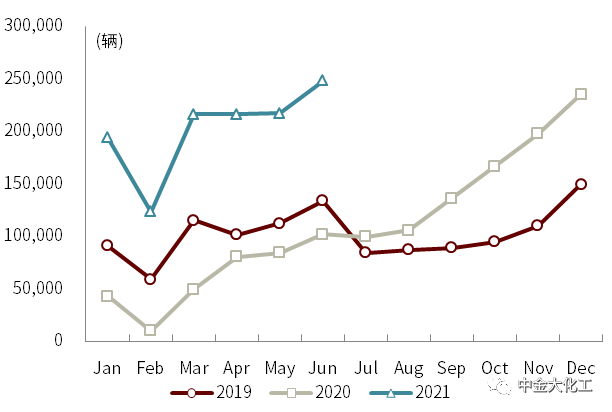

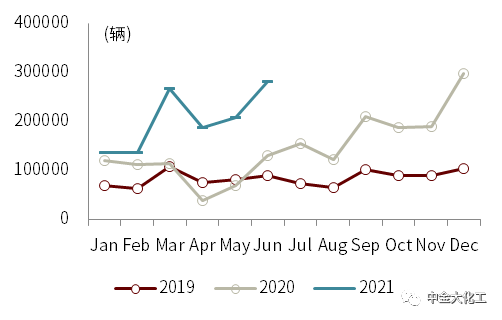

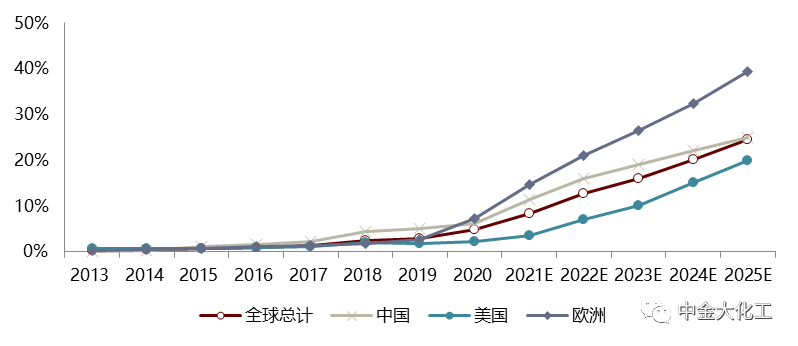

新能源车销售高增长,全球电动化需求共振向上。1)中国与欧洲销量持续增长,新车型不断放量驱动消费增长,根据中汽协数据,截至2021年1-7月,中国新能源汽车销量为147.8万辆,同比增长197.1%。据Marklines数据,2021H1欧洲(不含俄罗斯)新能源汽车销售量约为122万辆,环比增长4.81%,同比增长108.37%;2)我们认为美国政策刺激下,有望复刻欧洲高增长之路,美国总统拜登8月5日签署行政令 [1],设定2030年美国新车销售中电动车的比例达50%。2021上半年美国新能源汽车销量约27.5万辆,渗透率约3%,我们认为其长期增长空间巨大,增长确定性高。

可再生能源高占比结构下,储能需求不可或缺。2021年7月国家发改委和能源局发布《关于加快推动新型储能发展的指导意见》[2] ,到2025年累计装机规模达到30GW以上,且明确要实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。据中金电新组测算,2020-2025年全球储能市场复合增长率有望达70%。根据宁德时代预计,未来电池能量密度与循环寿命仍有望大幅提升,进一步降低锂电储能成本,我们认为技术成熟的电化学储能是增长潜力较大的储能方式。

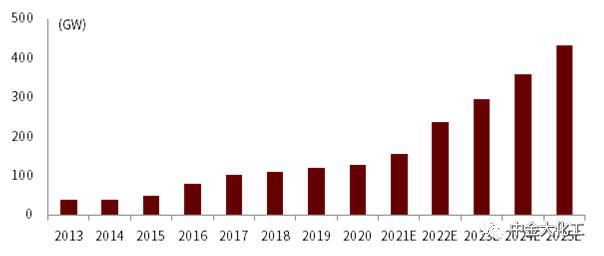

平价时代,光伏崛起。随着光伏平价时代到来,相较于碳中和背景下传统电力成本的提升,光伏电逐渐显示出竞争力,长期增长确定性逐渐增强。据中金电新组,2025年全球光伏新增装机量有望增长至2025年433GW,2020-2025年CAGR达27.8%。

图表:中国新能源汽车销量情况

资料来源:中汽协,中金公司研究部

图表:欧洲(不含俄罗斯)新能源汽车销量情况

资料来源:Marlines,中金公司研究部

图表:全球光伏新增装机量增速加快

资料来源:国家能源局,中金公司研究部

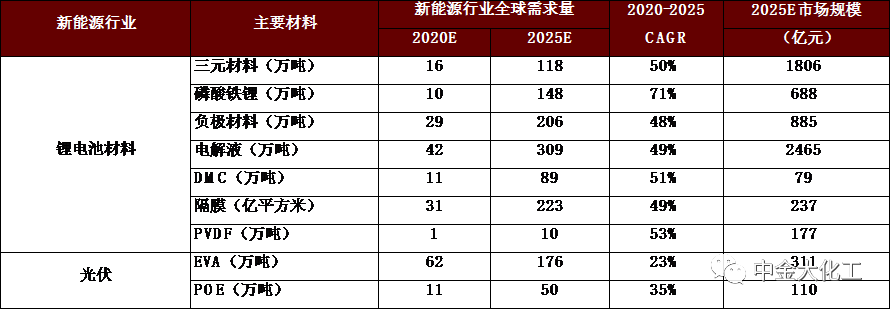

新能源材料需求持续快速增长,市场规模不断扩大。能源结构重塑趋势不可挡,我们认为新能源车、储能以及光伏三大赛道未来发展确定性强且增速快,将拉动相关新能源材料的需求快速增长。我们预计2025年锂电池四大主材需求量达到百万吨以上,2020-25年全球需求量均复合增速近50%;光伏胶膜上游EVA、POE到2025年全球需求量有望分别达到176万吨和50万吨,2020-25年年均复合增速超过20%。受益于电动车和光伏需求强劲增长,我们预计锂电池、光伏等领域材料将成为持续快速增长的重要赛道。

图表:新能源材料市场规模不断扩大

资料来源:鑫椤资讯,卓创资讯,中金公司研究部(2025年市场价值按照当前产品价格计算)

“双碳”政策下大规模产能扩张受约束,创新发展成为企业成长新动能

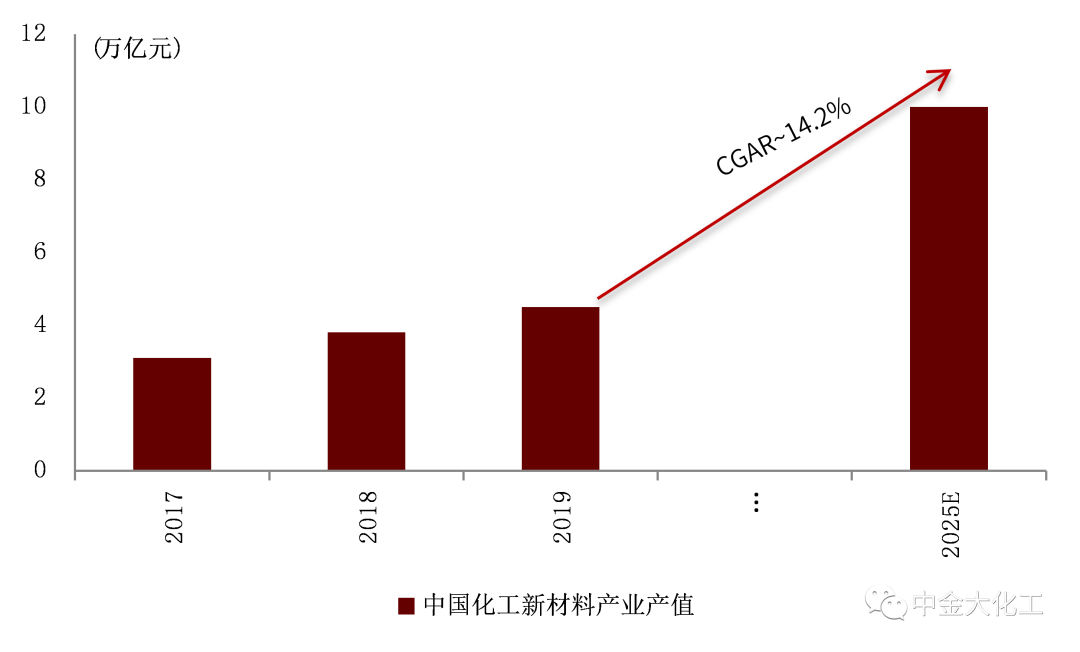

2020-2025年我国新材料产业规模快速扩张。2019年我国新材料产业规模4.5万亿元,工信部预计到2025年产业我国新材料总产值将达到10万亿元,到2035年我国新材料产业总体实力将跃居全球前列,新材料产业发展体系基本建成,并能为本世纪中叶实现制造强国提供基础支持。根据石油和化学工业联合会发展目标,“十四五”期间化工新材料主营业务收入和固定资产投资保持较快增长,力争2025年产业实现高端化和差异化,自给率得到明显提升,部分优势产品实现出口。

图表:中国新材料产业规模继续快速扩张

资料来源:智研咨询,工信部,中金公司研究部

图表:2025年我国化工新材料自给率发展目标

资料来源:中国石油和化学工业联合会,中金公司研究部

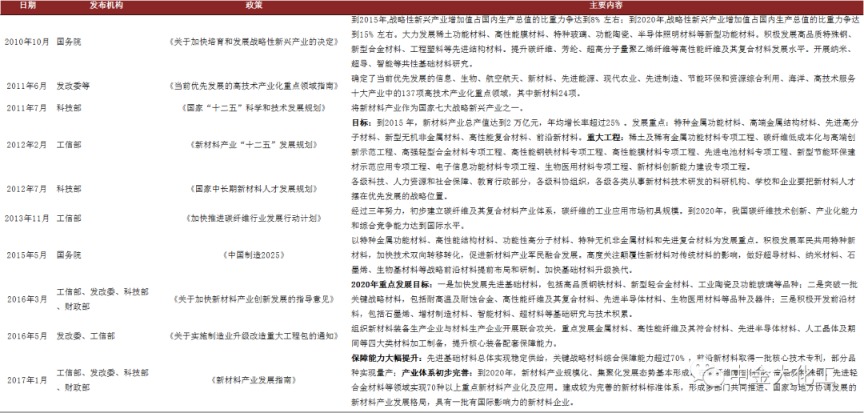

政策大力支持新材料产业发展。“十五规划”提出重点攻克新材料技术,到“十一五规划”明确提出发展新材料产业,“十二五”规划更是对新材料产业做了清晰具体的方向规划,提出新材料产业重点发展新型功能材料、先进结构材料、高性能纤维及其复合材料、共性基础材料。2017年工信部的联合印发《新材料产业发展指南》,继续明确先进基础材料、关键战略材料及前沿材料等领域的发展重点和发展目标。

“双碳”政策下发展新材料成为化工企业内生成长的重要方向。我们认为在能源消耗总量和强度“双控”要求下,化石能源作为重要的生产要素将成为制约化工行业新增产能的重要瓶颈,生产要素将进一步向低能耗、低排放的龙头集中,产能置换将成为主要发展趋势。我们预计“双碳”政策下化工行业产能大规模扩张将受到一定约束,化工企业依托产业链优势、现金流支撑,以及开发下游新材料的经验积累,通过延伸产业链布局高附加值产品以及通过自主创新发展新材料将成为企业内生成长的重要方向。

图表:政策支持我国新材料产业发展

资料来源:国务院、工信部、发改委、科技部等官网,中金公司研究部

化工企业现金流充裕,发展新材料具备较强的资金实力。具备较强竞争能力的化工企业在传统业务方面具备较好的现金流,近几年一些资产规模较大的龙头企业现金流达到数十亿,部分龙头企业现金流达到百亿甚至数百亿。依托传统业务充裕的现金流,我们认为化工企业在研发投入方面有较强的资金实力做支撑。

图表:主要化工龙头企业现金流情况

资料来源:中金公司研究部(市值为9月7日数据)

两大化工新材料标杆企业的研发创新之道

如何以研发创新作为公司成长的主要动力,对于很多化工企业甚至是龙头企业都是全新的挑战。诸多化工龙头企业此前擅长的是大胆的投资,低成本的控制。要从此前的规模和低成本驱动,向研发创新驱动,面临组织架构、激励体系和企业文化全面的考验。

我们选取全球化工新材料领域研发创新的代表企业3M以及中国化工新材料领域研发创新的代表企业万华化学,两者均通过研发创新获得了较大成功,我们通过探索其在创新文化、人才激励机制以及研发体系架构等方面的成功经验,为国内化工企业研发体系建设和创新发展提供借鉴与思考。通过梳理3M和万华化学在研发方面的举措,我们可以看出两家企业都非常重视研发并不断加大研发投入,同时将人才当作最重要的战略资源,不断加大研发人才的引入及培养;其次内部具备完善的创新激励机制,将创新成果转化为员工效益、荣誉,薪酬与绩效直接挂钩等;此外具备行之有效的研发创新组织架构,以满足公司对于不同创新类型的需求。

3M:以创新著称的百年老店

3M公司以创新文化著称,其发展历史也是一部创新史。3M是一家全球知名的多元化科技创新企业,创建于1902年,总部位于美国明尼苏达州,一百多年来开发了近7万种产品,覆盖了从家庭用品到医疗产品,从运输、建筑到商业、教育和电子、通信等各个领域。

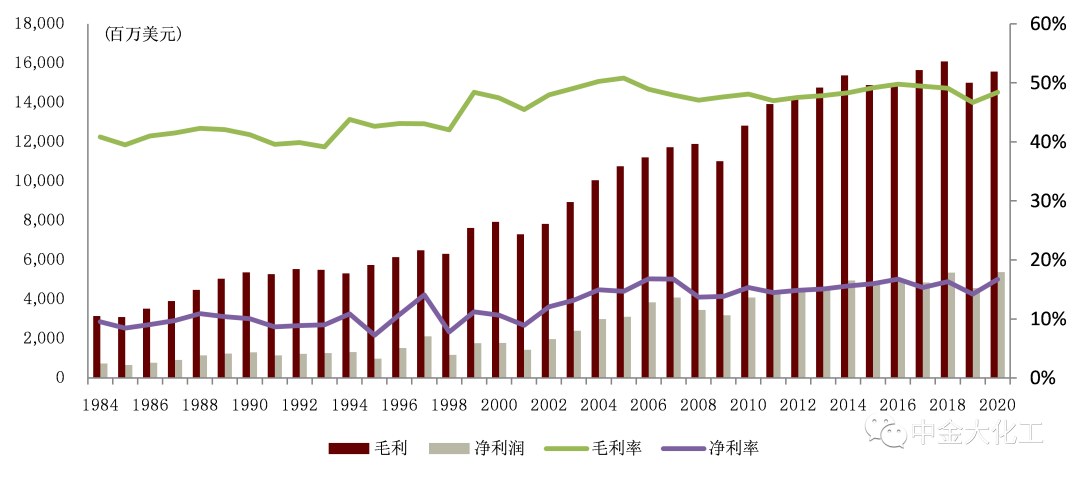

图表:3M利润率一直保持在较高水平

资料来源:彭博资讯,中金公司研究部

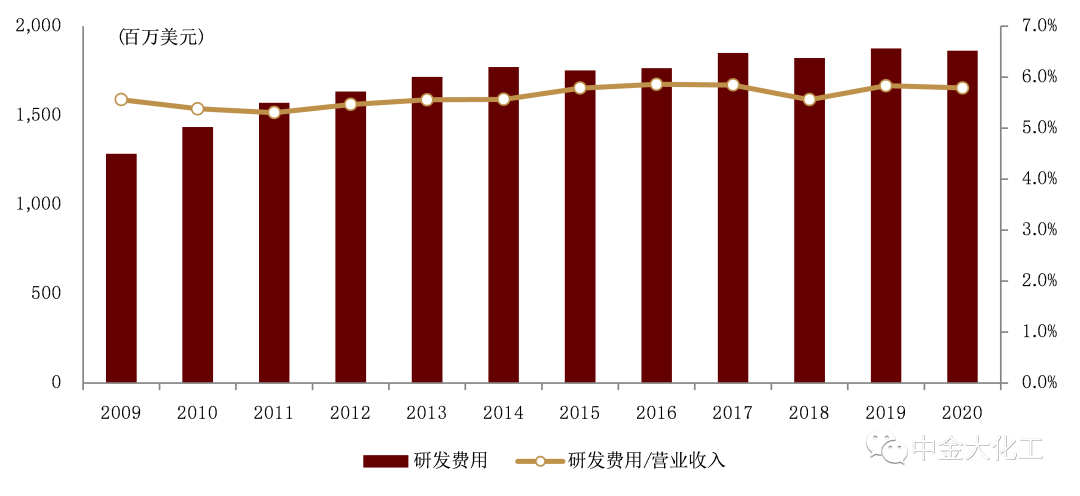

高度重视研发投入。过去公司设有将年销售额的7%投入研发的财务目标,即使在经济低潮期也不曾改变。在2020年收入规模达到322亿美元,公司的研发费用率也保持在5.8%,远高于一般的基础化工企业。持续的研发投入为公司源源不断的创新成功提供了坚实的基础。

图表:3M研发强度保持在较高水平

资料来源:彭博资讯,中金公司研究部

多种举措确保创新能力的可持续性。历经一百多年,3M始终保持活力和增长,公司通过多种举措确保了创新能力的可持续性,主要包括:1)多年培育而成的容忍失败、鼓励创新的企业文化;2)前瞻性的创新战略,总是成为蓝海市场第一个吃螃蟹的人,同时构筑核心技术平台,大幅提升公司创新效率;3)鼓励创新的人力资源战略,公司通过双向晋升制度和创新成果分享制度,将优秀人才吸引并留在公司;4)合理的组织架构,实现了分层次创新。

创新文化:15%规则、容忍失败、鼓励创新、保持好奇心

15%规则:3M公司内部存在一项不成文的15%规则,即3M员工可以使用15%的工作时间进行自己感兴趣的研究,即使这项研究与其本职工作没有任何关系,管理人员也无权干涉。此外管理人员还需要对研发人员抱有足够的耐心,若创新项目真实具有商业化价值,管理人员也需要在研发项目经费申请、可行性评估等方面给予研发人员足够的支持。这项政策给予了开发人员足够的创新时间,也激励着3M持续释放出创新活力。

容忍失败:以开放心态面对失败的企业文化。创新往往存在高度不确定性,无法刻意追求和计划,3M公司领导层不轻易否定任何新想法,对员工在创新中面临的挫折和失败保持宽容心态,这也为其持续的创新提供了良好的环境,3M对失败的容忍也成就了众多创新的产品。以3M所推出的视觉丽反光膜为例,从1937年进行前期研究开始,公司历经了反光膜粘附性不强、反光效果不好等等多次失败,但对于失败的开放性心态使得反光膜项目得以继续推进,历经12年的研发后在1949年最终成功实现了视觉丽反光膜的商业化。

保持好奇心:3M公司内部极力培育的公司文化之一。1960年,一名3M产品开发人员从长颈鹿不会生静脉性溃疡联想到长颈鹿粗糙、缺乏弹性的皮肤起到了类似压迫绷带的作用,在此之后3M团队开始着手寻找一种具备长颈鹿皮肤功能的材料。经过研究调查后3M发明了3M Coban自粘绷带中使用的材料——一种用来包裹扭伤的地方和固定包扎的弹性材料。自此无纺技术诞生,3M经过改进设计出了3M Coban双层压迫系统,包含泡沫塑料层和紧绷的压迫层,两层涂敷在一起之后会互相锁定,构成薄而缺乏弹性的“裤腿”,与传统的四层系统或锌膏绷带相比,让医生更容易涂敷,并且在舒适性和压迫性之间达到了理想的平衡。随着无纺技术的发展,防尘防护口罩和新型保温材料也相继诞生。

人才激励:从精神和物质两个层面保证对员工的有效激励

人才吸引:通过一系列鼓励创新的人力资源政策保证创新人才队伍的稳定,提升研发人员的主观能动性,从而提升企业创新的可持续性。例如3M通过双向晋升制度解决技术人员职业发展瓶颈问题,双向晋升技术制度在待遇方面几乎没有任何差距,技术人员和业务部门人员共同分享和业绩相关的激励。员工因而可以依据自身特长、喜好来选择担任管理职务或者继续在技术领域进行深入钻研,这样既满足了3M员工个人的成长需求,又做到了公司管理和技术并重。

3M内部设置有多种奖项,以保证对公司员工的恰当精神激励。例如有“3M诺贝尔奖”之称的“卡尔顿奖”,该奖项设立于20世纪60年代且以3M前总裁卡尔顿命名,主要用于奖励在科学上做出重大突破或者对公司具有杰出贡献的3M科学家,该奖项也象征着3M科学家个人的最高荣誉。这些奖项中蕴涵的认可是对创新团队进一步追求卓越的更大激励。除精神层面的激励外,公司创新小组成员的职级和薪酬待遇也和他们的产品绩效相关,例如一名普通研发人员的创新产品销售额达到 2000 万美元时,他就会被提拔为“产品系列工程经理”;达到 5000 万美元时,该创新产品将成为一个独立部门,他也成了部门的开发经理。

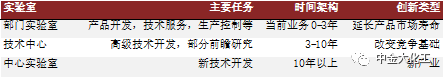

研发组织架构:部门实验室,技术中心和中央实验室三个层级

行之有效的研发创新组织架构,以满足公司对于不同创新类型的需求。目前3M的研发创新部门可以分为三个层级,即部门实验室,技术中心和中央实验室。部门实验室主要以存量产品的质量控制,工艺优化,延长市场寿命为主要研发目标。技术中心则负责一个或者多个技术平台的深入维护和研究,继续为这些技术平台寻找新的应用方向。而中央实验室的主要进行前瞻性研究,对前沿技术进行先期储备。通过创新架构梳理,3M公司对产品的短中长期研发战略通常具有清晰的规划,有助于公司后续具体实施。

图表:3M研发组织架构

资料来源:3M公司,中金公司研究部

万华化学:中国化工自主创新发展的引领者

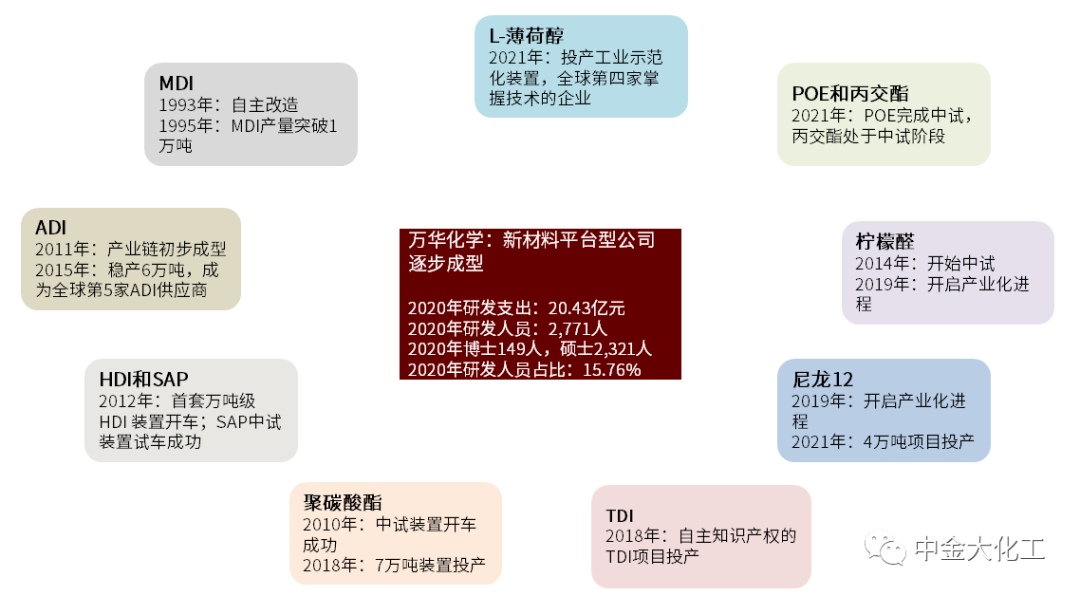

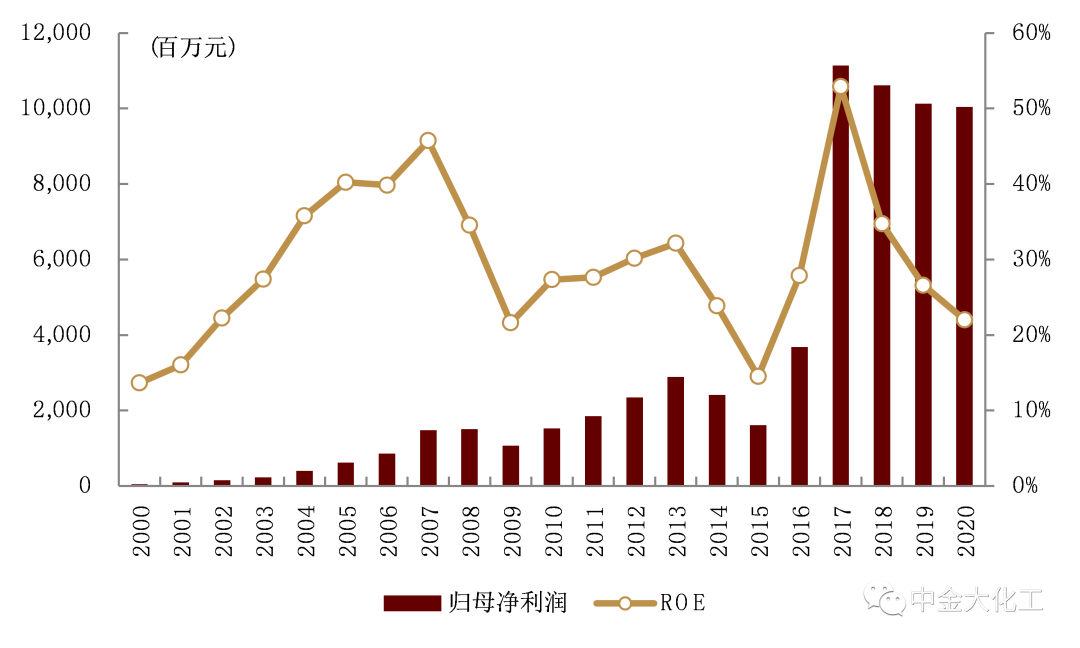

坚持自主创新发展,打造多元化新材料产业平台。万华化学始终坚持自主创新发展道路,将技术创新作为公司的第一核心竞争力培育。20世纪90年代公司通过技术攻关开发出具有自主知识产权的MDI生产技术,此后通过持续的技术创新提升在全球MDI行业的领先优势,目前万华是全球产能规模最大和成本优势最强的MDI供应商。公司牢牢把握技术创新主线,继MDI产品之后又开发并掌握了一批具有自主知识产权、技术达到国际一流水平的ADI、TDI、PC、尼龙12、POE、柠檬醛、丙交酯、L- 薄荷醇等产品。依托自主创新,万华化学从年产1万吨MDI规模成长为全球最大的化工原材料和新材料供应商之一,2000-2020年公司营业收入和归母净利润年均复合增速30.7%/30.4%,上市以来ROE均值29%。

图表:万华化学新材料平台型公司逐步成型

资料来源:公司公告,中金公司研究部

图表:万华化学净利润和ROE

资料来源:公司公告,中金公司研究部

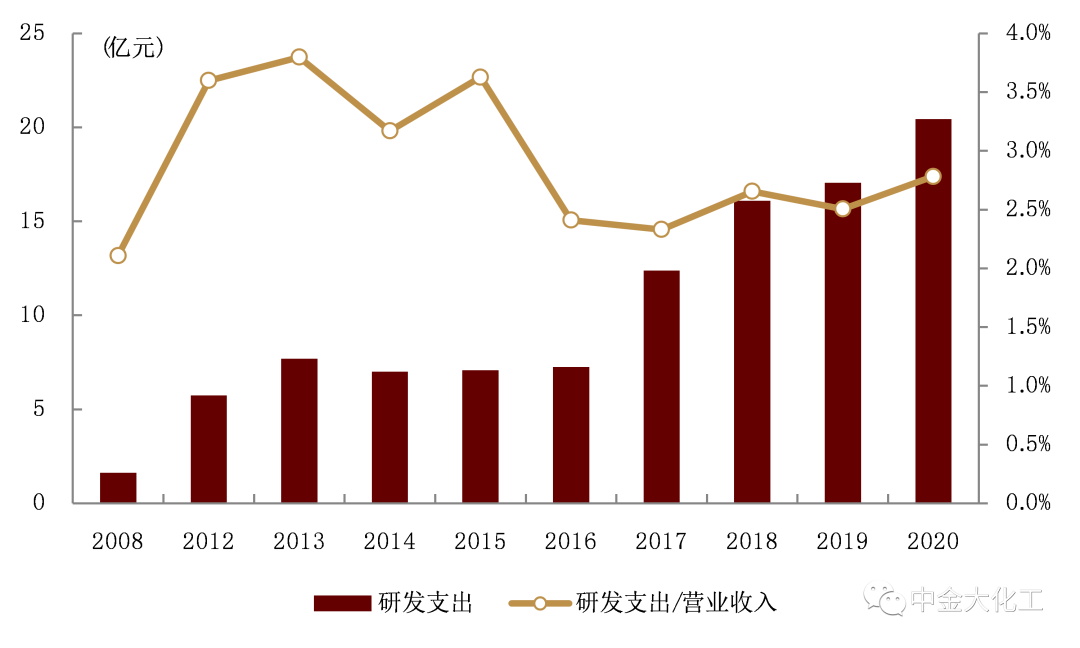

图表:万华化学研发支出

资料来源:公司公告,中金公司研究部

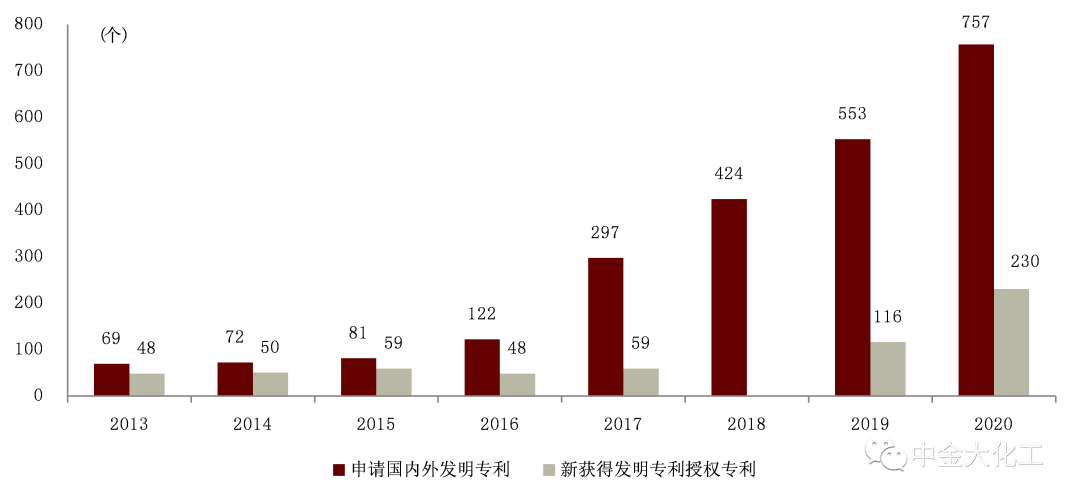

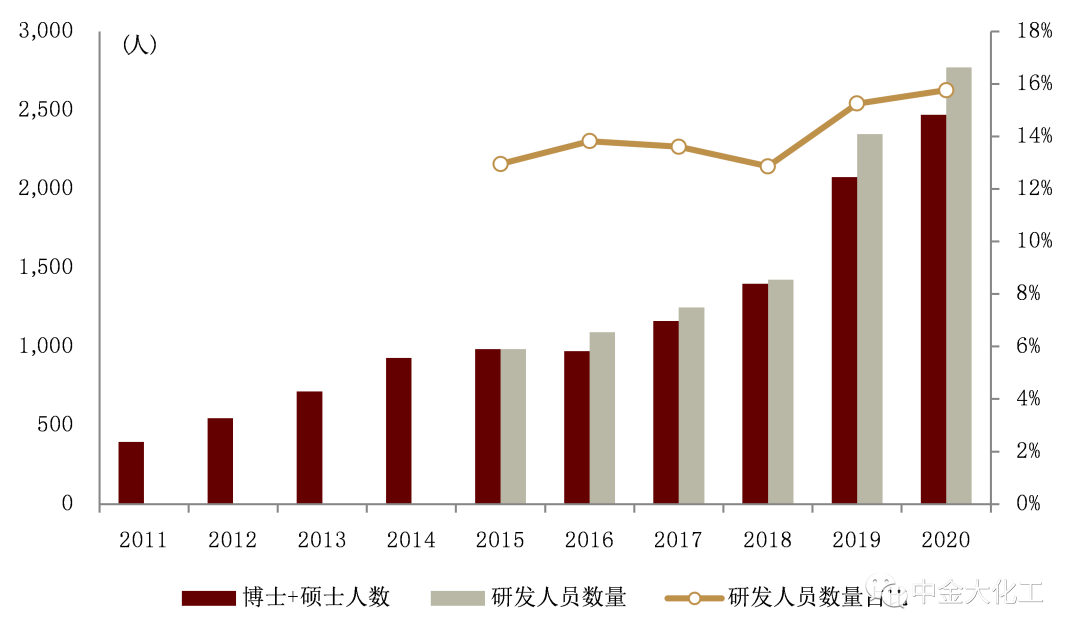

不断加大研发投入,发明专利数量持续提升。万华化学坚持自主创新,不断增加研发投入和研发人员数量,2020年公司研发支出20.4亿元,占营业收入2.8%;目前公司具备研发人员2,700余名,占公司员工总数的15.8%,其中博士和硕士员工分别为180余人和1,300余人。万华化学申请国内外发明专利、新获得发明专利授权数量持续提升,目前已累计申请国内外发明专利2,700余件。

图表:万华化学发明专利数量

资料来源:公司公告,中金公司研究部(2018年新获得发明专利授权专利数据未披露)

万华化学作为国内化工领域自主创新发展的标杆企业,其通过打造崇尚创新的文化理念、完善研发创新激励机制,以制度激励和保护创新、加大人才队伍培养,建设体系化的研发组织架构等,驱动万华化学持续不断的进行创新。

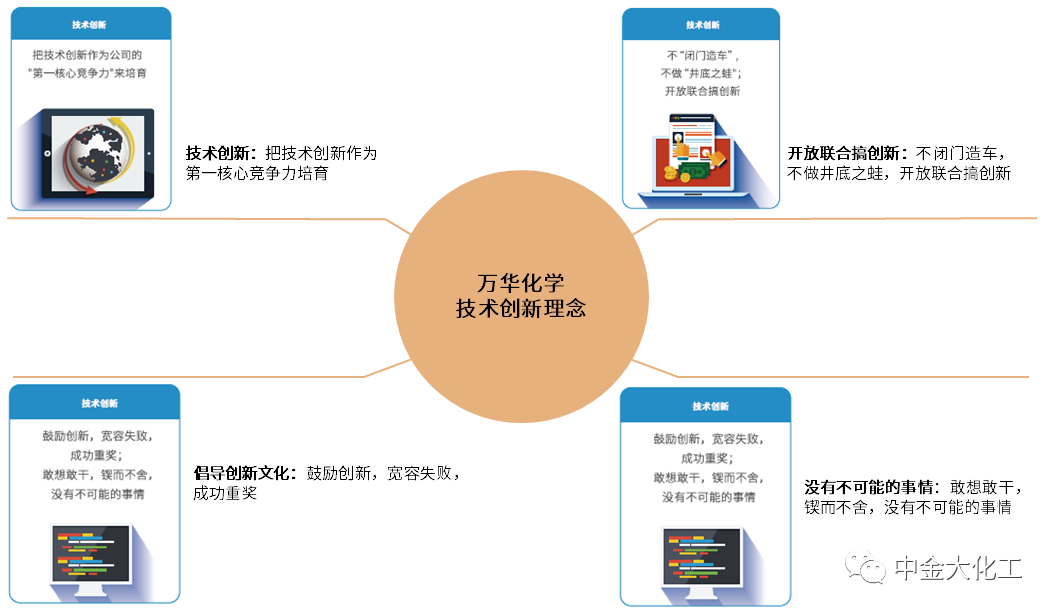

创新文化:崇尚创新,将自主创新作为企业第一核心竞争力

万华化学始终将技术创新作为公司第一核心竞争力培育,在内部着力打造“鼓励创新、宽容失败、成功重奖”以及“敢想敢干、锲而不舍、没有不可能的事情”等创新文化。万华化学允许创新失败,但绝不允许不创新。同时万华秉承开放联合搞创新的精神,先后与中科院、清华大学、北京化工大学、华东理工大学、厦门大学、美国阿克伦大学等国内外十余家科研院所和高效开展产学研深度合作。

图表:万华化学技术创新理念

资料来源:万华化学可持续发展报告,中金公司研究部

激励机制:实施创新成果效益分享制度,建立研发人员职级晋升体系

加大创新奖励,以制度激励创新:万华化学科研奖励体系建立时间较早,公司通过出台《科学技术进步奖励办法》、《技术创新奖励实施细则》等制度,实施创新成果效益分享制度,公司员工自主开发的新产品在实现盈利后连续5年按净利润15%提取奖金;对于研发周期长的项目,公司设置基础研究奖、科技进步奖等,万华员工的创新只要产生效益就会获得应有的奖励。

万华激励机制的典型缩影:1999年万华化学一生产装置技改后效益显著提升(创造效益1,200万元),依据公司技术成果按照盈利比例提成的奖励机制,当年十个人获得总奖金92万元(占公司当年净利润的3.5%),虽然奖金数额较大,但经公司高层争论后仍决定将奖金如数分给一线科研技术人员;2017年公司HDI创新项目三年内盈利超过10亿元,公司除了重奖科研人员外,还专门用1亿元资金设立科技激励基金。

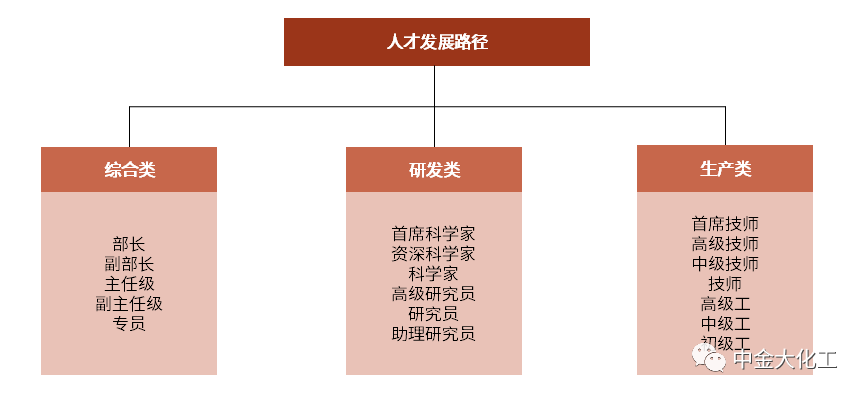

建立与行政职务对等的研发人员职级晋升体系。公司将研发人员分为首席科学家、资深科学家、科学家、高级研究员、研究员、助理研究员等级别,针对不同职级的研发人员,公司综合考虑研发进度与质量、项目预算管理等多种因素进行考核。

图表:万华化学人才发展路径

资料来源:万华化学可持续发展报告,中金公司研究部

设立员工持股平台,激发核心骨干创业热情。1998年万华化学组建股份公司,后万华成立员工持股公司,彼时四千多名员工成为万华的股东(员工不持有股票,享有分红收益和净资产升值收益),绑定了公司与员工的利益,极大激发了核心业务骨干的创业热情。目前烟台中诚和宁波中凯信两个员工持股平台分别持有万华化学10.52%和9.61%股权。同时2020年通过福建万华旗下福建康乃尔的股权(员工持股平台宁波中韬投资持有福建康乃尔20%股权)解决万华近年来新员工的激励问题。

人才培养:将人才视为最重要战略资源,培养“六有”人才

万华在自主创新发展之初就重视人才培养和引入,在万华决定自研攻关MDI技术时没有技术团队,公司通过定向方式按照3万元/人的标准与大学合作培养研究生,1995年第一个硕士入职万华,1996年成立一支十人科研小组。万华始终将人才视为最重要的战略资源,公司将“六有人才 ”(有激情、有思想、有胸怀、有韧劲、有担当、有业绩)做为人才培养的方向,并在2020年启用万华大学培养和输送六有人才。

图表:万华化学研发人员数量和占比不断提升

资料来源:公司公告,中金公司研究部(2011-2014年研发人员数量未披露)

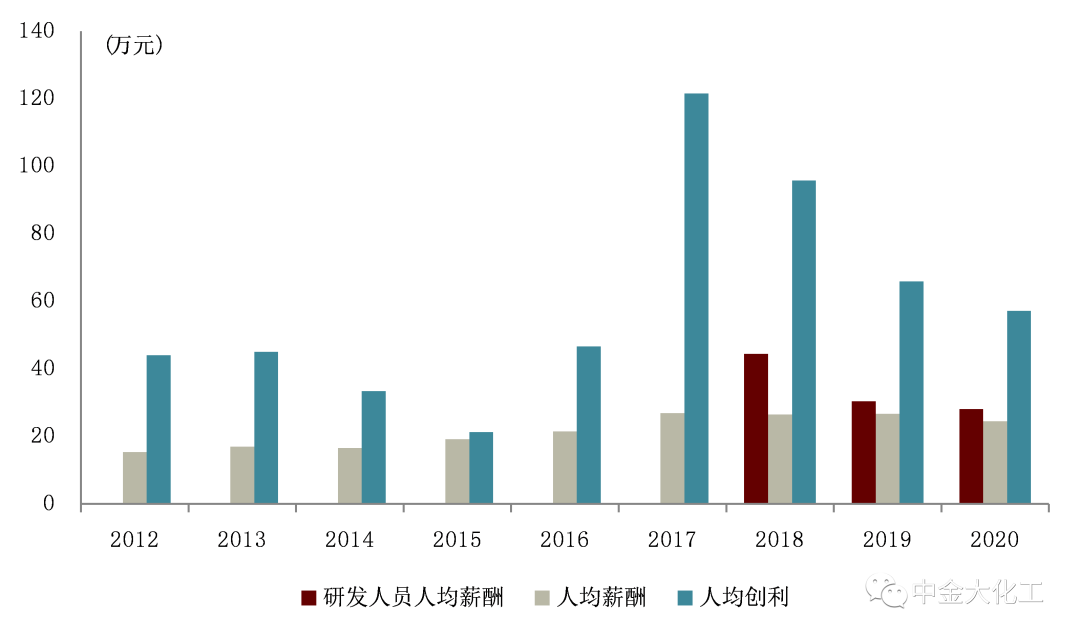

图表:万华化学研发人员人均薪酬

资料来源:公司公告,中金公司研究部(研发人员人均薪酬按照研发费用中的工资薪酬除以研发人员数量计算)

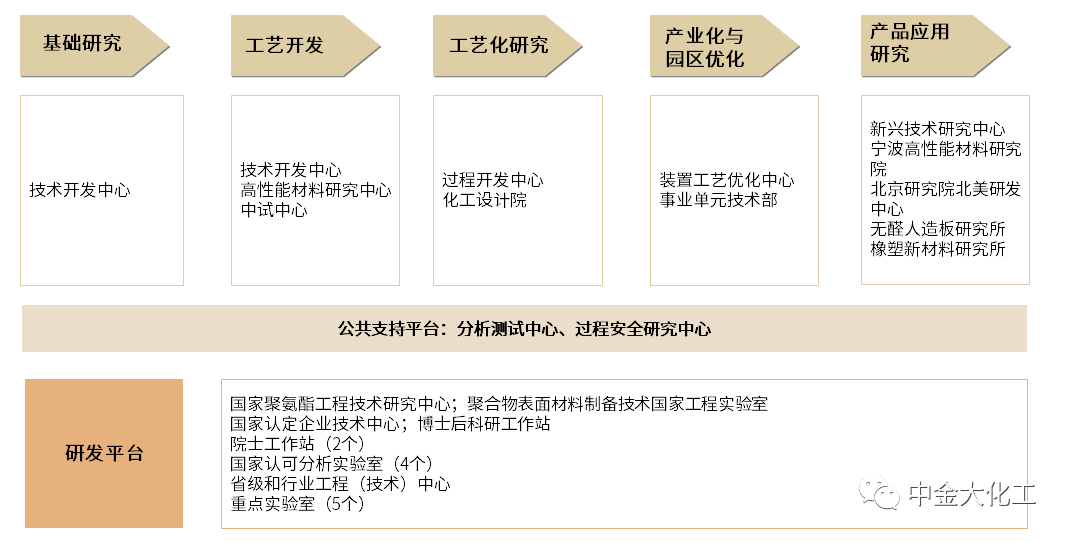

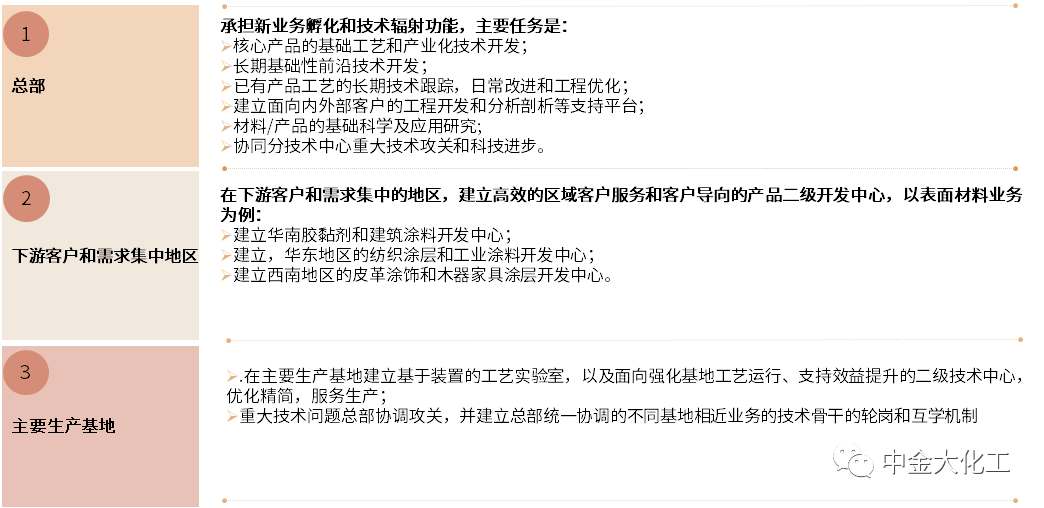

研发架构:一体化研发组织架构,具备众多研发平台

万华拥有从基础研发、工艺研发、工程化开发到产品应用研发于一体的技术创新组织,并具备众多研发平台。万华化学实行总部、客户和需求区域、生产基地三层次的研发组织结构,其中总部主要承担新业务孵化和技术辐射功能,并在需求集中地区和主要生产基地分别建立产品二级开发中心和二级技术中心,形成从基础研发、工艺研发、工程化开发到产品应用研发于一体的研发体系。

图表:从基础研发、工艺研发、工程化开发到产品应用研发于一体的技术创新组织

资料来源::万华化学可持续发展报告,中金公司研究部

图表:万华化学研发组织架构分为三个层次

资料来源:CNKI,《企业持续技术创新能力形成机制研究》,中金公司研究部

与海外处于同步发展期的化工新赛道

与海外同步发展且适合布局的大体量新赛道:基因育种、合成生物学、新能源材料。我国化工新材料产业由于发展时间较晚,整体发展相对落后,技术创新主要以追赶式、模仿创新等为主;而在合成生物学、基因育种以及新能源材料等新赛道领域,未来市场空间较大,并且中国在前沿研究、产业化等方面与国外企业处于同一起跑线,我们认为是适合国内化工企业布局和创新发展的大体量新赛道。

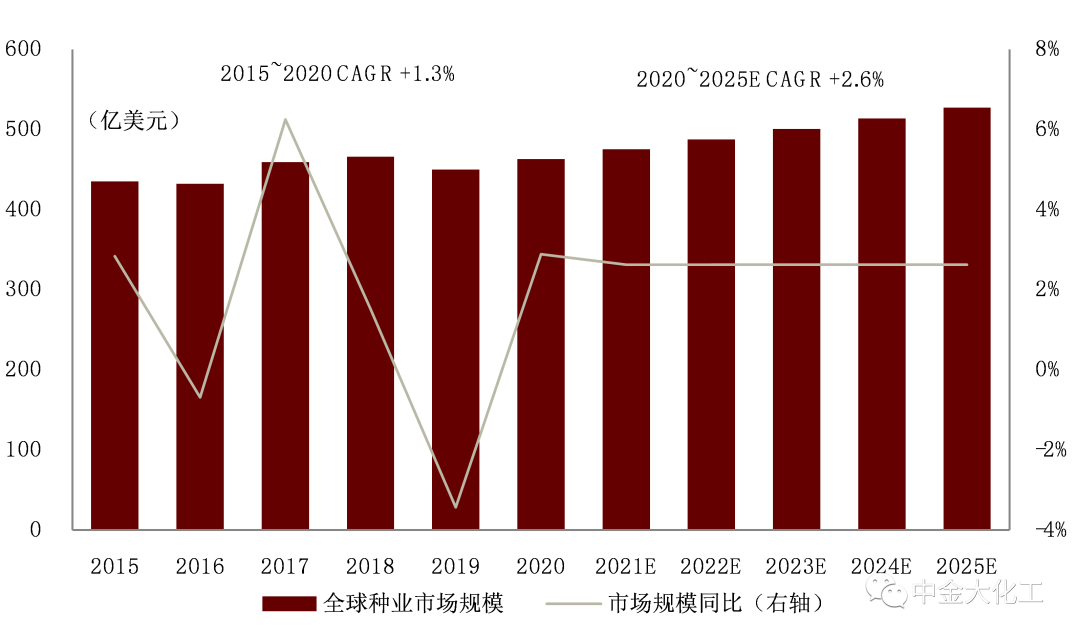

新赛道之一:全球种业进入4.0阶段

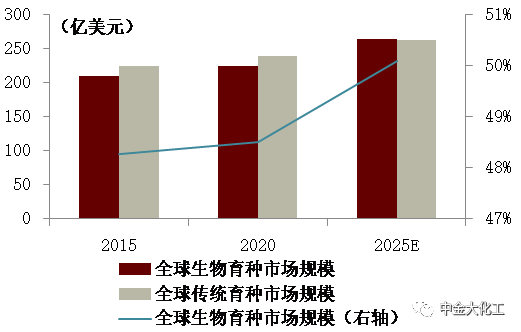

全球种业市场规模超3,000亿元,增长趋于平稳:全球现代种业发展始于19世纪,当前行业增长整体已趋于平稳。据Kynetec数据,2020年全球种业市场出厂端规模463亿美元(超3,000亿元人民币),近5年CAGR+1.3%。向前看,我们预计未来全球种业以平稳增长为主,同时参照Kynetec预测,2025年全球种业市场规模将达527亿美元,对应2020~2025CAGR +2.6%,增长动力将主要来自于生物育种渗透率提升,育种技术革新,以及新品种推广。

图表:全球种业市场规模及增速预测

资料来源:公司招股书,Kynetec,灼识咨询,中金公司研究部

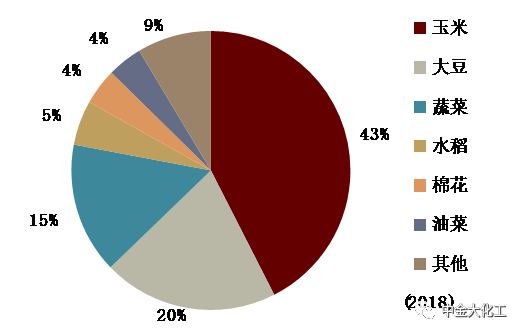

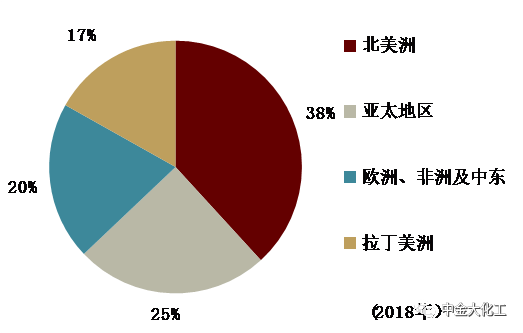

玉米、大豆、蔬菜为主要品种,且地域分布集中:品种上,全球种业市场主要以玉米、大豆、蔬菜种子为主。据Phillips McDougall,2018年三者合计占全球种业市场规模78.0%,其中玉米种子市场规模最大,占比42.5%。我们认为这主要源于其在全球农作物种植面积中占比较大,同时种子商业化率水平较高。地域上,全球种业分布同样集中,据Phillips McDougall、MarketsandMarkets数据,北美洲与亚太地区是全球种业主要市场,2018年二者合计占全球种业市场62.9%份额。

图表:全球种业市场规模拆分(按品种)

资料来源:Phillips McDougall,中金公司研究部

图表:全球种业市场规模拆分(按地域)

资料来源:Phillips McDougall,MarketsandMarkets,中金公司研究部

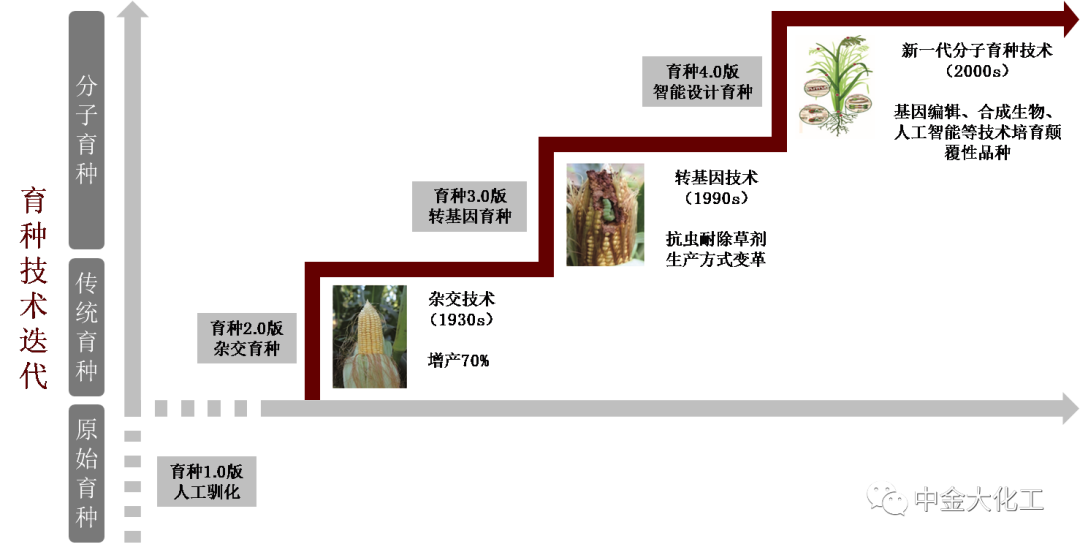

全球育种技术发展进入4.0阶段,有望注入新增长动力:育种的核心即基因改良,全球育种技术经历人工驯化、杂交育种、转基因育种3个阶段,正朝智能设计育种阶段迈进。随育种技术迭代,种子基因改良更加精确,育种效率稳步提升,我们预计有望助推全球种业市场持续增长:

育种1.0:人工驯化依赖经验积累和肉眼观察:人工驯化通过选择基因自然变异的农作物并加以长期驯化,以获得改良品种。育种效率不高,品种增产较慢。

育种2.0:杂交育种技术更为科学、高效:杂交育种将不同遗传类型的农作物进行交配,选育出结合双亲优良性状的杂交种。相比人工驯化,杂交育种技术更为科学、高效,自20世纪30年代以来迅速普及,推动了农作物单产稳步提升。

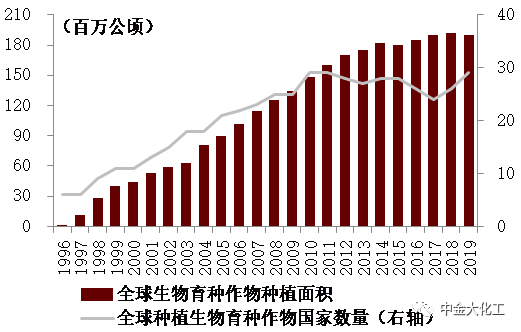

育种3.0:转基因育种精准导入优良性状,全球市场渗透率仍有提升空间:转基因育种是生物育种的代表技术,其将抗虫、抗除草剂等功能基因转入农作物中,产生并选育出稳定表达该特定性状的新品种。因其更为精准、高效,20世纪90年代以来在全球获快速推广。近年来,以转基因为代表的全球生物育种市场增长放缓,据Kynetec数据,2020年全球生物育种市场规模224亿美元,占全球种业市场的48.5%,较2015年仅提升0.2ppt。向前看,我们认为全球生物育种渗透率仍有提升空间,参照Kynetec预测,2025年全球生物育种市场规模及渗透率将达264亿美元和50.1%,增长动力源自生物育种在中国等国家的推广应用。

育种4.0:智能设计育种兼具智能、高效、定向,有望为全球种业注入新增长动力:智能设计育种将人工智能等信息技术与基因编辑、合成生物等前沿生物育种技术结合,具有更为智能、高效、定向的优势。近年来,其以基因编辑为代表,正逐步应用在农作物性状改良与品种培育中,如2016年美国农业部首次批准基因编辑的双孢菇商业化种植和销售;2020年先正达在小麦上获得基因编辑技术突破,有望大幅降低杂交小麦制种成本,推动全球杂交小麦商业化普及。向前看,我们认为未来智能设计育种逐步在农作物育种中应用推广,全球种业有望注入新增长动力。

图表:全球育种技术发展进入4.0阶段

资料来源:《农业生物育种技术的发展历程及产业化对策》(林敏,2021),中金公司研究部

图表:全球生物育种作物种植面积及国家数量

资料来源:ISAAA,中金公司研究部

图表:全球生物育种市场规模及占比

资料来源:公司招股书,Kynetec,灼识咨询,中金公司研究部

与优异核心种质、现代育种技术、转基因技术等领域相比,我国在基因编辑技术水平上处于国际领先地位。中国在基因编辑技术上处于当前以CRISPR/Cas9为代表的基因编辑技术已成为全球生物育种技术的下一个突破前沿。而中美两国在全球基因编辑技术的相关论文及专利上居于世界前列,据世界知识产权组织数据,2010~2020年间通过中国专利局申请的基因编辑专利占全球49%。

以史为鉴,孟山都借助转基因技术一举成为全球农化种子巨头。基因工程起步于上世纪70年代,1973年美国科学家在细菌身上完成了第一个基因剪切操作,5年后人类胰岛素基因就被成功转入大肠杆菌,使得胰岛素成为第一个基于基因工程技术生产出来的生化产品。孟山都的管理层预见到了基因工程的发展潜力,相信转基因技术将很快应用于农作物育种领域,于是他们决定抓住这一机遇。在转基因育种方面,一方面招募来自全世界各个相关领域的顶尖科学家为孟山都工作,另一方面大量并购种业公司,试图以这种方式挤进种子行业。而当时孟山都在农化领域的世界排名仅为第六,在美国也只能排第三位。凭借眼光和魄力,孟山都最终成为全球主要的农化种子企业。

新赛道之二:合成生物学

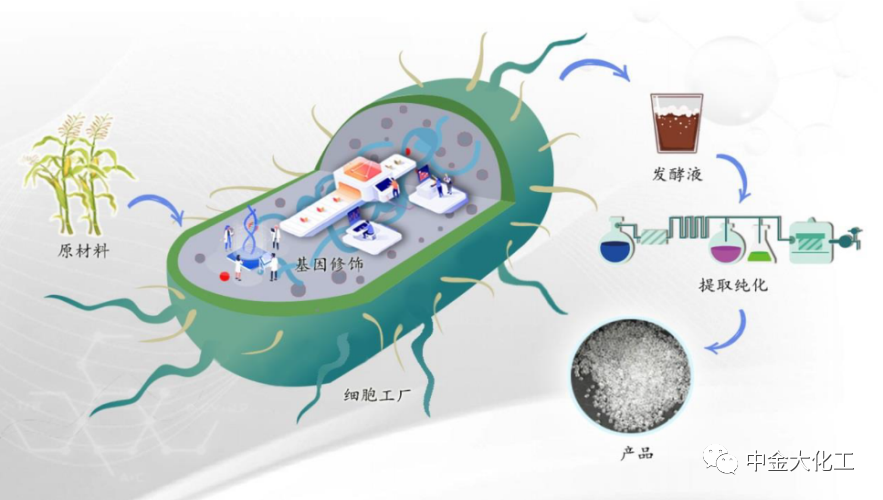

合成生物学是生物科学在二十一世纪刚刚出现的一个分支学科。合成生物学将分子生物学、系统生物学与工程学原理结合,用以设计生物系统和生物工厂。合成生物学改造生物体作为高效细胞微工厂进行定向化、高效化、大规模化物质加工与转化,为社会发展提供工业商品(如新材料产品),生产过程绿色、条件温和,已成为一种革命性的生产方式,未来发展空间非常广阔。麦肯锡在2020年发布的《The Bio Revolution:Innovations Transforming Economies, Societies and Our Lives》中指出,未来全球经济中高达60%的产品可以由生物法合成,未来10-20 年后,通过生物合成的材料、化学品及能源品有望达到2000-3000 亿美元的年产值。

生物制造不同于以原油煤炭等化石能源为基础原材料的传统制造业,以糖类、纤维素、脂肪等可再生生物质为原材料,具有高效、清洁、可再生等特点,是绿色、低碳、可持续的经济发展模式,在能源、化工、材料等领域具有改变世界工业格局的潜力。生物制造在细胞微工厂构建、发酵过程控制、提取纯化这三个方面均具有较高技术和工程化壁垒。其中细胞微工厂构建是整个生物制造最基础的步骤,对产品的制造效率有至关重要的影响。

图表:合成生物学改造生物体作为细胞微工厂生产流程

资料来源:凯赛生物招股说明书,中金公司研究部

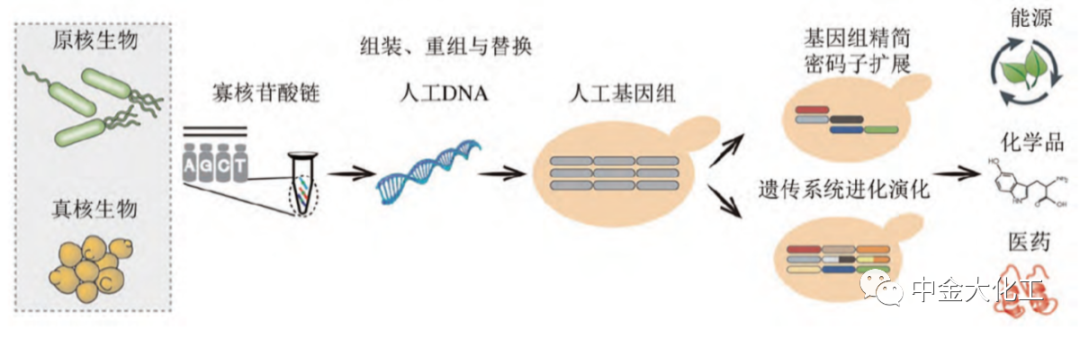

在细胞微工厂构建上,早期主要通过天然微生物的筛选和诱变育种的方式获得高产菌种,做为一个随机非定向的非理性策略,其创制效率较低。随着基因编辑和基因合成等分子生物学和基因工程研究方法的不断发展,对微生物系统认知和改造能力的进步促使代谢工程学科诞生。基于生物学知识的理性/半理性代谢工程设计和构建策略,目前已发展了从分子、途径到基因组层次不同的细胞微工厂设计和工程化构建策略。

图表:人工基因组的设计、合成与应用

资料来源:CNKI,中金公司研究部

我国在合成生物学产业化上走在全球领先地位。基因工程起步于上世纪70年代,随着国内近年来在生物学的快速发展,国内在基因编辑和基因合成研究上与海外没有明显的代差,国内合成生物学同样站在全球发展的前沿,与海外合成生物学企业基本处于同一水平线。近年来,背靠国内市场优势,国内合成生物学企业得到较大的发展和突破,凯赛生物、弈柯莱、蓝晶微生物等合成生物学企业在长链二元酸、生物基尼龙、酶催化、PHA等领域做出诸多突破,并实现产业化,在全球处于领先地位。

图表:国内外部分合成生物学企业产业化情况

资料来源:公司官网,中金公司研究部

未来在碳中和背景下,生物法生产的产品生命周期循环为零碳排放过程。同时考虑到化石能源的不可再生性,使用可再生生物质为原材料对人类可持续发展具有重要战略意义。随着合成生物学的发展,我们认为生物合成产品成本有望降低,将加速产业化进程,带来较大发展空间。

新赛道之三:新能源材料

能源结构变化不可逆,新能源赛道广阔。世界能源结构的变化势不可挡,绿色低碳成为新的潮流,新能源赛道应运而生。以新能源乘用车为例,2015年以前中国、美国、欧洲渗透率均低于1%,而2020年三个地区渗透率已经分别提升至6%/2%/7%,今年上半年中国与欧洲新能源乘用车渗透率均已经超过10%。我们认为未来新能源车渗透率将以更快的速度提升,带动上游材料消费。

图表:全球乘用车新能源车渗透率加速上行

资料来源:中汽协,Marklines,中金公司研究部

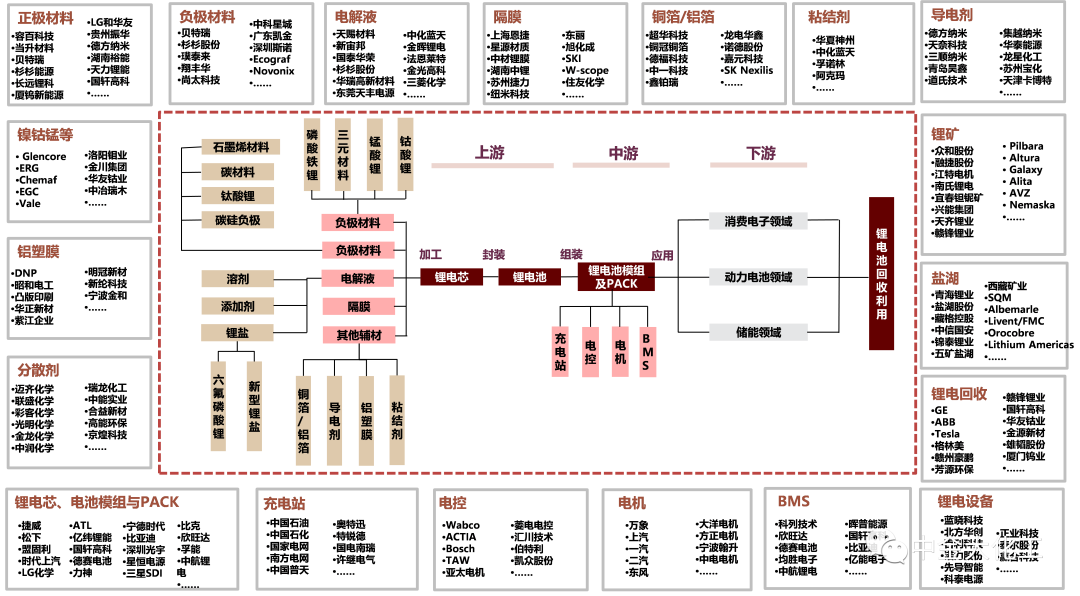

技术迭代速度快,材料日新月异。不仅空间广阔,新能源赛道无尽的魅力还在于技术迭代快。同样以锂电为例,锂电池技术路线多样,锰酸锂/磷酸铁锂/三元/固态路线/锂硫路线等百花齐放,当前对应主流材料为磷酸铁锂(正极)/三元(正极)/石墨(负极)等,未来富锂锰基正极、硅碳负极、固态氧化物正极、锂金属负极等大有可为。

材料核心壁垒各不相同,化学合成是基础,低成本竞争是未来。我们看到当前新能源材料中磷酸铁锂、六氟磷酸锂、添加剂VC等大部分材料本质上还是依托化学合成的知识,当然正、负极等也会涉及电化学知识,隔膜主要依托于拉伸工艺与涂敷工艺。当前,全球新能源车渗透率逐渐跨越1%至10%的阶段,进入10%走向100%的新里程,锂电池材料的需求未来将逐渐从十万吨/年增至百万吨/年,我们认为未来低成本供应的能力尤为关键。

图表:锂电赛道材料需求

资料来源:公司公告,中金公司研究部

新能源材料,中国走在世界前列。近几年来,得益于国家对低碳的政策支持,中国光伏装机、锂电池生产等均处于较为领先的地位:据北极星太阳能光伏网与PV Infolink数据,2020年全球光伏组件出货量排行前十含隆基、晶科等8家国内企业,组件出货占全球光伏新增装机量近90%;据SNE数据,2021年上半年,动力电池出货量前五的企业中中国企业有两家:宁德时代与比亚迪,合计动力电池出货近41.9GWh,约占全球动力电池出货量的37%。中游中国企业的崛起也为上游材料的国产化奠定了基础,除部分产品如POE等需要进口,大部分材料均已实现国产化替代。

中国化工上市公司研发创新50强

类似于化工企业通过资本开支建设产品产能扩大业务规模,研发投入是企业自主创新发展的核心要素,企业的研发活动及人才资本的累积都需要研发投入维系,研发投入的规模和研发投入强度(研发支出/营业收入)等均是表征企业研发创新投入的重要指标。在创新成果方面,我们认为企业历史上通过研发创新实现过技术突破成果以及授权发明专利数量等均是企业研发创新能力的重要体现。我们将基于研发投入规模、研发强度、员工人均薪酬、企业过去实现的技术突破成果、授权发明专利数量等指标构建中国化工上市公司研发创新50强企业组合。我们基于申万化工板块,基于研发支出规模和研发支出/营业收入两个维度数据梳理化工企业2020年研发投入的情况:

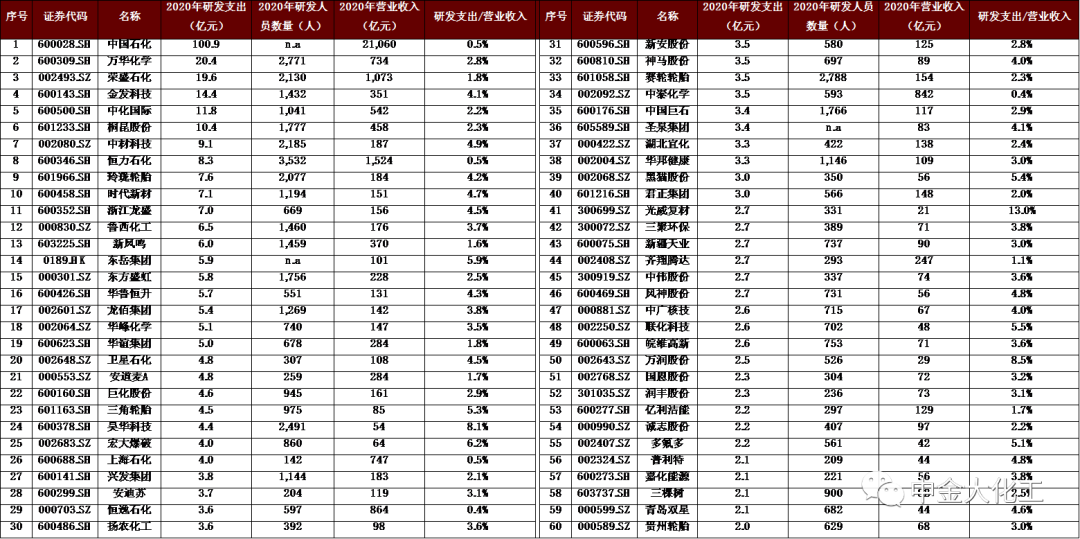

研发投入:化工龙头企业研发支出规模相对较高。化工龙头企业由于业务体量、人员规模较大且重视研发投入,研发支出规模相对较高,2020年中国石化、万华化学、荣盛石化、金发科技、中化国际、桐昆股份、中材科技、恒力石化、玲珑轮胎、时代新材等公司研发支出规模位居前列。

图表:石化化工行业2020年研发支出TOP60公司

资料来源:中金公司研究部

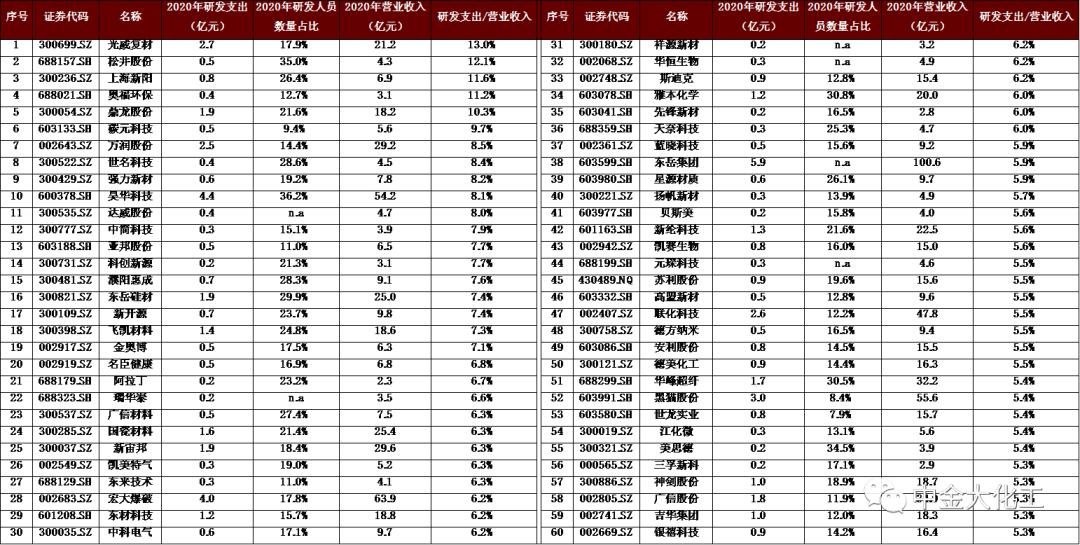

研发投入强度:新材料领域公司研发投入强度相对较大。新材料行业由于技术门槛高,同时由于专利限制及技术引进较难等,对企业研发创新能力要求较高,新材料行业呈现研发投入高、投资周期长、应用门槛较高等特点。从化工行业研发强度来看,新材料公司研发强度相对较高,光威复材、松井股份、上海新阳、鼎龙股份、碳元科技、万润股份、强力新材、昊华科技、濮阳惠成、东岳硅材、飞凯材料、国瓷材料、新宙邦等公司研发强度位居前列。

图表:申万化工板块2020年研发支出/营业收入TOP60公司

资料来源:中金公司研究部

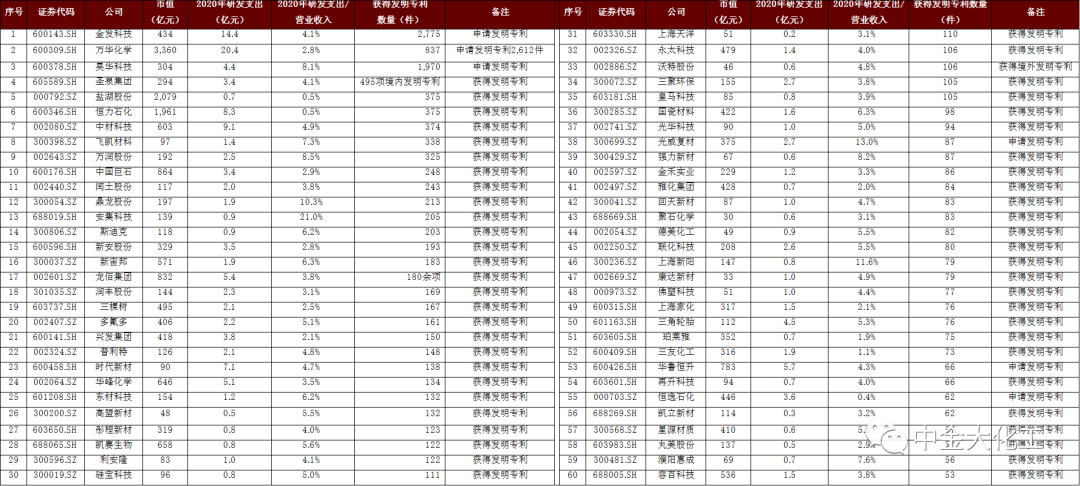

发明专利成果:专利作为企业研发投入的重要成果,具备重大的商业价值,发明专利的质量、数量等是企业创新能力的重要体现。从2020年底前获得发明专利数量的企业看,万华化学、盐湖股份、恒力石化、中材科技、飞凯材料、万润股份、中国巨石、闰土股份、鼎龙股份、安集科技、斯迪克等位居前列。(金发科技、昊华科技申请发明专利数量在化工公司中居前,均未披露授权发明专利数量)。

图表:石化化工公司发明专利数量情况

资料来源:中金公司研究部(我们仅对披露获得发明专利数量居前的公司进行了列示,专利数量为截至2020年底数据,市值为9月7日数据)

中国化工上市公司研发创新50强企业组合。我们将基于研发投入(研发投入规模、研发支出/营业收入、员工人均薪酬)、创新成果(企业过去实现的技术突破成果、授权发明专利数量)等指标判断化工上市公司的研发创新能力,在这些指标中我们更侧重研发投入规模(投入指标)和企业过去实现的技术突破成果(成果指标)。基于此我们筛选出国内化工上市公司研发创新50强企业,我们认为随着中国先进应用场景市场规模不断扩大以及“双碳”政策限制大规模资本开支的背景下,这些企业基于其领先的研发创新能力有望实现进一步的成长。品应用研发于一体的研发体系。

图表:化工上市公司研发创新50强

资料来源:中金公司研究部(专利数量为截至2020年底数据,市值为9月7日数据)